স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচারণাকে ‘ফরজে কিফায়া’ বলেছেন। সরকার মনে করে, এটি নিছক ভোট নয়, বরং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান টিকিয়ে রাখার চূড়ান্ত লড়াই। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনতে চায় সরকার। কিন্তু একটি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোটে আসলে কীভাবে বদলায় দেশ?

তুফায়েল আহমদ

গত ১৬ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম দাবি করেন, আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ‘ফরজে কিফায়া’ বা আবশ্যক দায়িত্বের মতো। তিনি আরও বলেন, ‘মানুষকে উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষের জটিলতা বোঝানোর দরকার নেই; বরং এই ভোট তাদের দৈনন্দিন জীবনে কী পরিবর্তন আনবে, সেটি বুঝিয়ে ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে।’

কেবল স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নন, অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল থেকে শুরু করে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ কিংবা শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান—সবাই এখন একই সুরে কথা বলছেন। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের এই ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, আসন্ন গণভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়। বিষয়টিকে তাঁরা দেখছেন চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের টিকে থাকা বা হারিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ও এই প্রচারণায় সরাসরি অংশ নিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। সত্যিই কি এই গণভোট একটি জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন হতে পারে? একটি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট কীভাবে দেশের পুরো রাষ্ট্রকাঠামো বদলে দেবে?

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছিল প্রশাসনিক বা ব্যক্তির ক্ষমতা সুসংহত করার কৌশল। আর শেষটি ছিল সাংবিধানিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে দেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য তাঁর জনগণের ম্যান্ডেট বা সম্মতির প্রয়োজন ছিল। এই গণভোটের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা যাচাই করা। ফলাফলে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক থেকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতির পথে এগিয়ে যাওয়ার বৈধতা পান। গণভোটে বিপুল সমর্থন দেখানোর পর তিনি জাগদল ও পরে বিএনপি গঠন করেন। এই ভোটের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর সামরিক শাসনামলের সব কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেন। সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ যুক্ত করার মতো মৌলিক পরিবর্তনও তখনই আনা হয়।

দেশের দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়েন। বিরোধী জোটগুলো নির্বাচন বর্জন করছিল। এমন পরিস্থিতিতে এরশাদ নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে জিয়াউর রহমানের মডেল অনুসরণ করেন। নিজের গৃহীত নীতিগুলোর পক্ষে জনসমর্থন দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই গণভোটের আয়োজন করেন। এই ভোটের ম্যান্ডেট কাজে লাগিয়ে তিনি উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেন।

গণভোটের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করার পর তিনি জাতীয় পার্টি গঠন করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে নির্বাচন দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেকের দাবি, এই গণভোট এরশাদের শাসনামলকে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করেছিল।

১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় গণভোট । এর উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন করা। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনের পর সব রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে পৌঁছায়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকেই এই ভোটের আয়োজন করা হয়। জনগণ সেই প্রস্তাবে বিপুল সমর্থন জানায়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমে যায় ও তিনি কেবল আলংকারিক বা সাংবিধানিক প্রধানে পরিণত হন। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এই গণভোট বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্র থেকে বের করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নয়। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন—যেমন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা বা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা—একমাত্র নির্বাচিত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সম্ভব। যেহেতু বর্তমানে কোনো সংসদ নেই, তাই নির্বাহী আদেশে সংবিধানের এত বড় পরিবর্তন আনা হলে ভবিষ্যতে তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে এবং বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই আইনি সংকট কাটাতে জনগণের সরাসরি ম্যান্ডেট বা সম্মতি প্রয়োজন, যা একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো দল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেই তারা সংবিধানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, সংস্কারগুলো যদি কেবল কোনো বিশেষ আদেশের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তা সহজেই বাতিল করতে পারবে। কিন্তু যদি গণভোটের মাধ্যমে জনগণ এই সংস্কারগুলো অনুমোদন করে, তবে তা ‘পাবলিক ডকুমেন্ট’ বা জনগণের দলিলে পরিণত হবে। ফলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার চাইলেই হুট করে এই ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তন করতে পারবে না।

জুলাই অভ্যুত্থানের মূল দাবি ছিল কেবল সরকার পরিবর্তন নয়, বরং ‘রাষ্ট্র সংস্কার’ বা একনায়কতন্ত্রের পথ চিরতরে বন্ধ করা। যেহেতু এই ম্যান্ডেটটি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচলিত নির্বাচনী ইশতেহারের বাইরের বিষয়, তাই রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে জনগণের মতামত নেওয়া জরুরি। গণভোট সেই ‘বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা’কে সাংবিধানিক আইনি কাঠামোতে রূপান্তর করার চূড়ান্ত সিলমোহর হিসেবে কাজ করবে।

সোজা কথায়, ‘জুলাই সনদ’ হলো দেশের ভবিষ্যতের নকশা বা রূপরেখা, আর ‘গণভোট’ হলো সেই নকশাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার পথ। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য রূপরেখা তৈরি করা হয়, যা রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জুলাই সনদ বা চার্টার হিসেবে পরিচিত। এই সনদে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতার ভারসাম্য আনার মতো ৩০টি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার যেহেতু নির্বাচিত নয়, তাই তাদের একার পক্ষে সংবিধানের এই বিশাল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আর এই সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্যই প্রয়োজন জনগণের সরাসরি অনুমোদন বা ম্যান্ডেট। অর্থাৎ, জনগণ যদি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলে, তবে এই সনদ হবে পরবর্তী সংবিধান সংশোধনের ভিত্তি।

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের মতে, জুলাই সনদ হলো রক্তে লেখা দলিল, যা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু অনির্বাচিত সরকারের সীমাবদ্ধতা কাটাতে এবং একে নৈতিক ও আইনি ভিত্তি দিতে গণভোটের বিকল্প নেই। অন্যদিকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, এই সনদ হলো রাষ্ট্রের ‘মালিকানা’ জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার চাবি। গণভোটের রায় ছাড়া রাষ্ট্র আবারও পুরোনো স্বৈরাচারী কাঠামোর দিকে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, এই সনদের পক্ষে ভোট দেওয়া মানেই ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া।

প্রশ্ন উঠে, নির্বাচিত সংসদ কি চাইলে গণভোটে পাস হওয়া জুলাই সনদ বাতিল করতে পারবে। তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হলে তারা সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন বা বাতিল করতে পারেন। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যদি সংসদে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তবে তারা চাইলেই এই সংস্কারগুলো উল্টে দিতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কোনো নির্বাচিত সরকারের পক্ষে গণভোটে প্রাপ্ত রায়কে উপেক্ষা করা বা বাতিল করা অনেকটা রাজনৈতিক আত্মহত্যা করার শামিল। তাই কাগজে কলমে সংসদের ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে গণভোটে পাস হওয়া বিধান বাতিল করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটের ব্যালটে চারটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে—‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?’

যদি জনগণ ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে রায় দেয়, তবে নির্বাচিত নতুন সংসদ এই সনদ বাস্তবায়নে আইনগতভাবে বাধ্য থাকবে। নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’-এর সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং সংসদ শুরুর ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁরা সংবিধান সংশোধন করবেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় আসবে আমূল পরিবর্তন। সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন, যাঁরা নির্বাচিত হবেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে। অর্থাৎ কোনো দল যদি ১ শতাংশ ভোটও পায়, তবে তাদের প্রতিনিধিও সংসদে থাকবে। এর ফলে কোনো একক দলের আধিপত্য বা একনায়কতন্ত্রের সুযোগ কমে আসবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার লাগাম টানা হবে এবং একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিশালী।

অন্যদিকে, যদি ‘না’ ভোট জয়ী হয়, তবে জুলাই সনদের এই পুরো প্রক্রিয়া সেখানেই থেমে যাবে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে না এবং নতুন সংসদ এই সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে না। অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, তখন জনগণ কার্যত এই সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। এর ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য আবারও পুরোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে। সমালোচকদের মতে, সনদের সুরক্ষাবলয় না থাকলে নির্বাচিত সরকার পুরোনো পথে হাঁটার সুযোগ পাবে, যা আবারও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বা দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে।

চিলির উদাহরণ থেকে আমরা জানি, সেখানে পরপর দুবার সংবিধান গণভোট ব্যর্থ হওয়ার পর দেশটি আবারও পুরোনো পিনোশে আমলের সংবিধানের অধীনেই চলছে।

অন্তর্বর্তী সরকার সাধারণত জাতীয় নির্বাচনে রেফারির ভূমিকায় থাকে। তাদের কাজ হলো সব দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয় নির্বাচনে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও, গণভোটের ক্ষেত্রে তারা প্রকাশ্যে ও সরাসরি ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

প্রথমত, এই সংস্কার প্রস্তাব বা সনদ সরকারের নিজস্ব সৃষ্টি। ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রস্তাবক সরকার নিজের প্রস্তাবের পক্ষে চুপ থাকে না।’ একটি সরকার যখন জাতির সামনে কোনো রূপরেখা তুলে ধরে, তখন সেটি কেন দেশের জন্য মঙ্গলজনক, তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তাদেরই। এটি কোনো নির্বাচনী প্রচার নয়, বরং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণী প্রচার।

দ্বিতীয়ত, এই সরকারের জন্মই হয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে। তারা সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, বরং গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সাধারণ মানুষের সরকার। প্রেস সচিব শফিকুল আলমের মতে, সরকার যদি নিরপেক্ষ থাকে এবং সংস্কার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তবে তা হবে শহীদদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তাই এখানে নিরপেক্ষতার বিলাসিতা দেখানোর সুযোগ তাদের নেই।

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক উদাহরণগুলোও সরকারের এই অবস্থানের পক্ষে কথা বলে। ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট গণভোটের সময় ডেভিড ক্যামেরনের সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে সরাসরি প্রচারণা চালিয়েছিল ও সরকারি খরচে লিফলেট বিলি করেছিল। চিলিতে পিনোশে হটানোর গণভোটে কিংবা স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার গণভোটে ক্ষমতাসীন সরকার কখনোই দর্শকের ভূমিকায় ছিল না। জেনারেল চার্লস ডি গল ফ্রান্সে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য যখন গণভোট দিয়েছিলেন, তখন তিনি সরাসরি জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, যখন কোনো ভোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা কাঠামোর সঙ্গে জড়িত হয়, তখন সরকার পক্ষ নিতে বাধ্য থাকে।

জাতীয় নির্বাচন আর গণভোটের চরিত্রের পার্থক্য বোঝা জরুরি। নির্বাচনে লড়াই হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, যেখানে সরকার কোনো এক দলের পক্ষ নিলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কিন্তু গণভোট কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই নয়; এটি হলো ‘পুরোনো ব্যবস্থার’ বিরুদ্ধে ‘নতুন ব্যবস্থার’ লড়াই। সরকার এখানে কোনো প্রার্থীর পক্ষে কথা বলছে না, কথা বলছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের পক্ষে। উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন সংবিধান ও রাষ্ট্র সংস্কারের। তাই জুলাই সনদের পক্ষে কথা বলাকে তাঁরা রাজনীতি নয়, বরং তাঁদের দাপ্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই দেখছেন।

জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখ সারির অনেকেই বলছেন, এই গণভোট কেবল হ্যাঁ-না ভোট নয়, বরং বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সরকার ঝুঁকি নিয়ে হলেও পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে—এই সনদ পাস না হলে ২০২৪-এর অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ব্যালটের এই রায়েই ঠিক হবে, বাংলাদেশ কি পুরোনো বৃত্তেই ঘুরপাক খাবে, নাকি নতুন পথে যাত্রা শুরু করবে।

গত ১৬ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম দাবি করেন, আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ‘ফরজে কিফায়া’ বা আবশ্যক দায়িত্বের মতো। তিনি আরও বলেন, ‘মানুষকে উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষের জটিলতা বোঝানোর দরকার নেই; বরং এই ভোট তাদের দৈনন্দিন জীবনে কী পরিবর্তন আনবে, সেটি বুঝিয়ে ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে।’

কেবল স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নন, অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল থেকে শুরু করে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ কিংবা শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান—সবাই এখন একই সুরে কথা বলছেন। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের এই ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, আসন্ন গণভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়। বিষয়টিকে তাঁরা দেখছেন চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের টিকে থাকা বা হারিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ও এই প্রচারণায় সরাসরি অংশ নিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। সত্যিই কি এই গণভোট একটি জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন হতে পারে? একটি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট কীভাবে দেশের পুরো রাষ্ট্রকাঠামো বদলে দেবে?

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছিল প্রশাসনিক বা ব্যক্তির ক্ষমতা সুসংহত করার কৌশল। আর শেষটি ছিল সাংবিধানিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে দেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য তাঁর জনগণের ম্যান্ডেট বা সম্মতির প্রয়োজন ছিল। এই গণভোটের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা যাচাই করা। ফলাফলে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক থেকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতির পথে এগিয়ে যাওয়ার বৈধতা পান। গণভোটে বিপুল সমর্থন দেখানোর পর তিনি জাগদল ও পরে বিএনপি গঠন করেন। এই ভোটের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর সামরিক শাসনামলের সব কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেন। সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ যুক্ত করার মতো মৌলিক পরিবর্তনও তখনই আনা হয়।

দেশের দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়েন। বিরোধী জোটগুলো নির্বাচন বর্জন করছিল। এমন পরিস্থিতিতে এরশাদ নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে জিয়াউর রহমানের মডেল অনুসরণ করেন। নিজের গৃহীত নীতিগুলোর পক্ষে জনসমর্থন দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই গণভোটের আয়োজন করেন। এই ভোটের ম্যান্ডেট কাজে লাগিয়ে তিনি উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেন।

গণভোটের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করার পর তিনি জাতীয় পার্টি গঠন করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে নির্বাচন দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেকের দাবি, এই গণভোট এরশাদের শাসনামলকে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করেছিল।

১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় গণভোট । এর উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন করা। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনের পর সব রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে পৌঁছায়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকেই এই ভোটের আয়োজন করা হয়। জনগণ সেই প্রস্তাবে বিপুল সমর্থন জানায়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমে যায় ও তিনি কেবল আলংকারিক বা সাংবিধানিক প্রধানে পরিণত হন। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এই গণভোট বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্র থেকে বের করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নয়। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন—যেমন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা বা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা—একমাত্র নির্বাচিত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সম্ভব। যেহেতু বর্তমানে কোনো সংসদ নেই, তাই নির্বাহী আদেশে সংবিধানের এত বড় পরিবর্তন আনা হলে ভবিষ্যতে তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে এবং বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই আইনি সংকট কাটাতে জনগণের সরাসরি ম্যান্ডেট বা সম্মতি প্রয়োজন, যা একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো দল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেই তারা সংবিধানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, সংস্কারগুলো যদি কেবল কোনো বিশেষ আদেশের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তা সহজেই বাতিল করতে পারবে। কিন্তু যদি গণভোটের মাধ্যমে জনগণ এই সংস্কারগুলো অনুমোদন করে, তবে তা ‘পাবলিক ডকুমেন্ট’ বা জনগণের দলিলে পরিণত হবে। ফলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার চাইলেই হুট করে এই ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তন করতে পারবে না।

জুলাই অভ্যুত্থানের মূল দাবি ছিল কেবল সরকার পরিবর্তন নয়, বরং ‘রাষ্ট্র সংস্কার’ বা একনায়কতন্ত্রের পথ চিরতরে বন্ধ করা। যেহেতু এই ম্যান্ডেটটি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচলিত নির্বাচনী ইশতেহারের বাইরের বিষয়, তাই রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে জনগণের মতামত নেওয়া জরুরি। গণভোট সেই ‘বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা’কে সাংবিধানিক আইনি কাঠামোতে রূপান্তর করার চূড়ান্ত সিলমোহর হিসেবে কাজ করবে।

সোজা কথায়, ‘জুলাই সনদ’ হলো দেশের ভবিষ্যতের নকশা বা রূপরেখা, আর ‘গণভোট’ হলো সেই নকশাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার পথ। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য রূপরেখা তৈরি করা হয়, যা রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জুলাই সনদ বা চার্টার হিসেবে পরিচিত। এই সনদে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতার ভারসাম্য আনার মতো ৩০টি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার যেহেতু নির্বাচিত নয়, তাই তাদের একার পক্ষে সংবিধানের এই বিশাল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আর এই সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্যই প্রয়োজন জনগণের সরাসরি অনুমোদন বা ম্যান্ডেট। অর্থাৎ, জনগণ যদি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলে, তবে এই সনদ হবে পরবর্তী সংবিধান সংশোধনের ভিত্তি।

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের মতে, জুলাই সনদ হলো রক্তে লেখা দলিল, যা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু অনির্বাচিত সরকারের সীমাবদ্ধতা কাটাতে এবং একে নৈতিক ও আইনি ভিত্তি দিতে গণভোটের বিকল্প নেই। অন্যদিকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, এই সনদ হলো রাষ্ট্রের ‘মালিকানা’ জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার চাবি। গণভোটের রায় ছাড়া রাষ্ট্র আবারও পুরোনো স্বৈরাচারী কাঠামোর দিকে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, এই সনদের পক্ষে ভোট দেওয়া মানেই ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া।

প্রশ্ন উঠে, নির্বাচিত সংসদ কি চাইলে গণভোটে পাস হওয়া জুলাই সনদ বাতিল করতে পারবে। তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হলে তারা সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন বা বাতিল করতে পারেন। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যদি সংসদে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তবে তারা চাইলেই এই সংস্কারগুলো উল্টে দিতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কোনো নির্বাচিত সরকারের পক্ষে গণভোটে প্রাপ্ত রায়কে উপেক্ষা করা বা বাতিল করা অনেকটা রাজনৈতিক আত্মহত্যা করার শামিল। তাই কাগজে কলমে সংসদের ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে গণভোটে পাস হওয়া বিধান বাতিল করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটের ব্যালটে চারটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে—‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?’

যদি জনগণ ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে রায় দেয়, তবে নির্বাচিত নতুন সংসদ এই সনদ বাস্তবায়নে আইনগতভাবে বাধ্য থাকবে। নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’-এর সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং সংসদ শুরুর ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁরা সংবিধান সংশোধন করবেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় আসবে আমূল পরিবর্তন। সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন, যাঁরা নির্বাচিত হবেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে। অর্থাৎ কোনো দল যদি ১ শতাংশ ভোটও পায়, তবে তাদের প্রতিনিধিও সংসদে থাকবে। এর ফলে কোনো একক দলের আধিপত্য বা একনায়কতন্ত্রের সুযোগ কমে আসবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার লাগাম টানা হবে এবং একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিশালী।

অন্যদিকে, যদি ‘না’ ভোট জয়ী হয়, তবে জুলাই সনদের এই পুরো প্রক্রিয়া সেখানেই থেমে যাবে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে না এবং নতুন সংসদ এই সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে না। অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, তখন জনগণ কার্যত এই সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। এর ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য আবারও পুরোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে। সমালোচকদের মতে, সনদের সুরক্ষাবলয় না থাকলে নির্বাচিত সরকার পুরোনো পথে হাঁটার সুযোগ পাবে, যা আবারও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বা দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে।

চিলির উদাহরণ থেকে আমরা জানি, সেখানে পরপর দুবার সংবিধান গণভোট ব্যর্থ হওয়ার পর দেশটি আবারও পুরোনো পিনোশে আমলের সংবিধানের অধীনেই চলছে।

অন্তর্বর্তী সরকার সাধারণত জাতীয় নির্বাচনে রেফারির ভূমিকায় থাকে। তাদের কাজ হলো সব দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয় নির্বাচনে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও, গণভোটের ক্ষেত্রে তারা প্রকাশ্যে ও সরাসরি ‘হ্যাঁ’-র পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

প্রথমত, এই সংস্কার প্রস্তাব বা সনদ সরকারের নিজস্ব সৃষ্টি। ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রস্তাবক সরকার নিজের প্রস্তাবের পক্ষে চুপ থাকে না।’ একটি সরকার যখন জাতির সামনে কোনো রূপরেখা তুলে ধরে, তখন সেটি কেন দেশের জন্য মঙ্গলজনক, তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তাদেরই। এটি কোনো নির্বাচনী প্রচার নয়, বরং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণী প্রচার।

দ্বিতীয়ত, এই সরকারের জন্মই হয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে। তারা সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, বরং গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সাধারণ মানুষের সরকার। প্রেস সচিব শফিকুল আলমের মতে, সরকার যদি নিরপেক্ষ থাকে এবং সংস্কার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তবে তা হবে শহীদদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তাই এখানে নিরপেক্ষতার বিলাসিতা দেখানোর সুযোগ তাদের নেই।

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক উদাহরণগুলোও সরকারের এই অবস্থানের পক্ষে কথা বলে। ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট গণভোটের সময় ডেভিড ক্যামেরনের সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে সরাসরি প্রচারণা চালিয়েছিল ও সরকারি খরচে লিফলেট বিলি করেছিল। চিলিতে পিনোশে হটানোর গণভোটে কিংবা স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার গণভোটে ক্ষমতাসীন সরকার কখনোই দর্শকের ভূমিকায় ছিল না। জেনারেল চার্লস ডি গল ফ্রান্সে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য যখন গণভোট দিয়েছিলেন, তখন তিনি সরাসরি জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, যখন কোনো ভোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা কাঠামোর সঙ্গে জড়িত হয়, তখন সরকার পক্ষ নিতে বাধ্য থাকে।

জাতীয় নির্বাচন আর গণভোটের চরিত্রের পার্থক্য বোঝা জরুরি। নির্বাচনে লড়াই হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, যেখানে সরকার কোনো এক দলের পক্ষ নিলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কিন্তু গণভোট কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই নয়; এটি হলো ‘পুরোনো ব্যবস্থার’ বিরুদ্ধে ‘নতুন ব্যবস্থার’ লড়াই। সরকার এখানে কোনো প্রার্থীর পক্ষে কথা বলছে না, কথা বলছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের পক্ষে। উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন সংবিধান ও রাষ্ট্র সংস্কারের। তাই জুলাই সনদের পক্ষে কথা বলাকে তাঁরা রাজনীতি নয়, বরং তাঁদের দাপ্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই দেখছেন।

জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখ সারির অনেকেই বলছেন, এই গণভোট কেবল হ্যাঁ-না ভোট নয়, বরং বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সরকার ঝুঁকি নিয়ে হলেও পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে—এই সনদ পাস না হলে ২০২৪-এর অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ব্যালটের এই রায়েই ঠিক হবে, বাংলাদেশ কি পুরোনো বৃত্তেই ঘুরপাক খাবে, নাকি নতুন পথে যাত্রা শুরু করবে।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সর্বশেষ উত্তেজনার অংশ হিসেবেই হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল সীমিত করার বা কার্যত বন্ধ করে দেওয়ার পথে হাঁটছে ইরান। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই জাহাজ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বৈশ্বিক প্রভাব নিয়ে বাজারগুলো প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে।

১৬ ঘণ্টা আগে

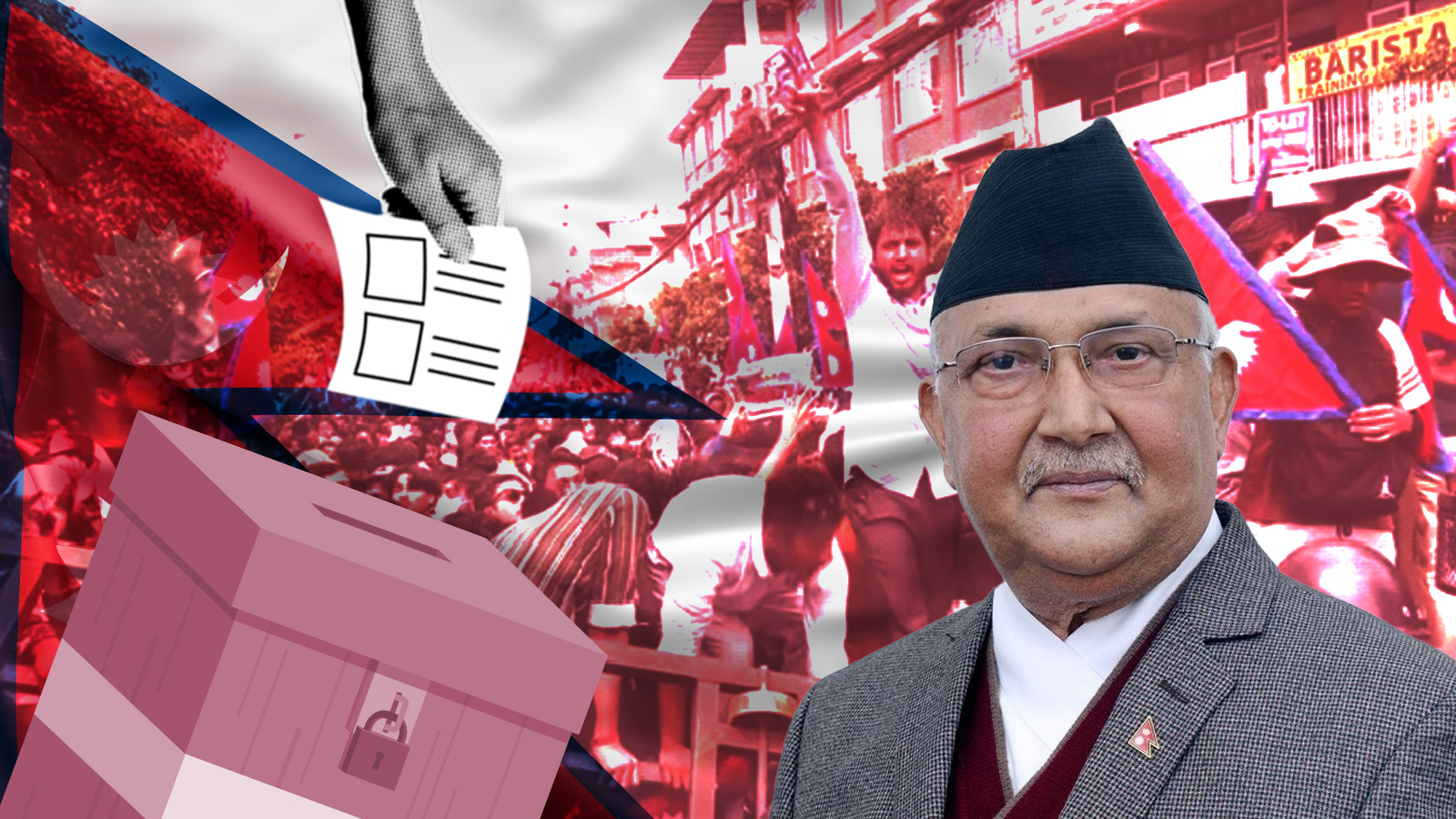

নেপালের রাজনীতিতে গত কয়েক মাসে যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে, তা শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক সমীকরণেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়া গণআন্দোলন সেই পরিবর্তনের সূচনা করে।

১ দিন আগে

এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে তাকালে সাধারণ মানুষের মনে আজ গভীর প্রশ্ন জাগছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তবে চলছে?

২ দিন আগে

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মীয় রুপ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

২ দিন আগে