আজ হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন

আজ ১৩ নভেম্বর বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। কাগজে-কলমে, সাহিত্যে, কথায়, কৌতুক ও গল্পে বারবার তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন জাদু।

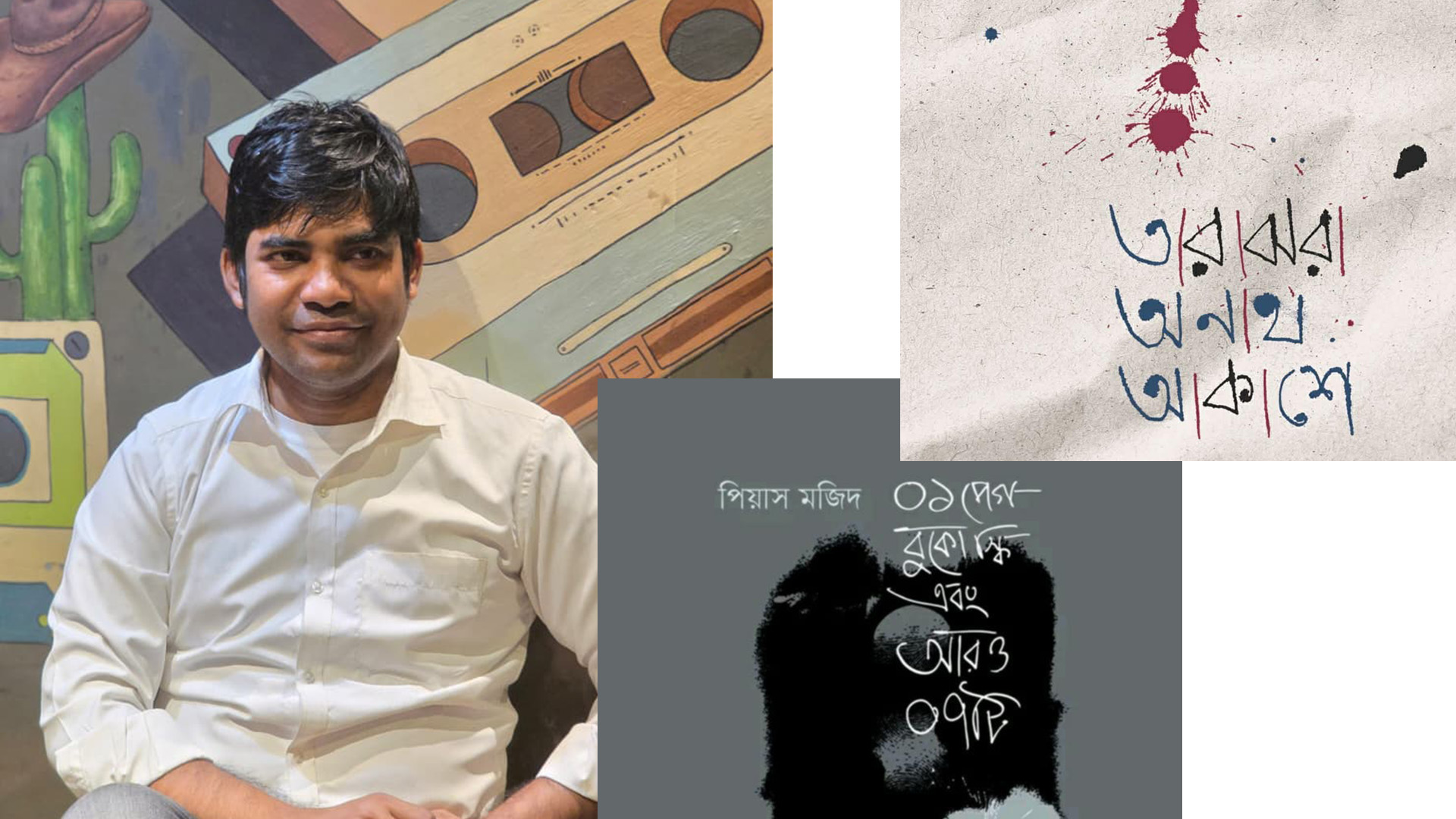

মারুফ ইসলাম

স্টিলের আলমারির এক কোণে ছিল ‘নবনী’। হুমায়ূন আহমেদের প্রেমের উপন্যাস। একগাদা বইয়ের ভেতর থেকে টেনে বের করেছিলাম সেটি। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান কাকির টেবিলের সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াতেই তিনি বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

‘কোন ক্লাসে পড়ো, বাবা?’

‘ক্লাস এইট,’ বললাম আমি।

কাকি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন আরেকটা আলমারি। ওটার ওপরে লেখা ছিল ‘শিশু কর্নার’। বুঝলাম, তিনি এই বই আমাকে পড়তে দেবেন না। বিরক্ত মুখে সেদিন স্কুল লাইব্রেরি থেকে ফিরেছিলাম। কিন্তু কয়েক দিন পর ঠিকই কাকির চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করেছিলাম ‘নবনী’।

বইটা যতটা রোমাঞ্চকর হবে ভেবেছিলাম, ততটা লাগেনি। কিছুদূর পড়েই বিরক্ত হয়ে বইটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। এখন ভাবি, কেন ভালো লাগেনি তখন? হয়তো বয়সজনিত কারণেই। ওই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে যেমন প্রেম আশা করেছিলাম, তেমন প্রেম হয়তো দেখাতে পারেনি নবনী।

অষ্টম শ্রেণিতে ওই ঘটনার পর থেকেই হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে একরকম নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় আমার মনে। এরপর স্কুলজীবনের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বই পড়েছি, কিন্তু হুমায়ূনের কোনো বই স্পর্শ করিনি। দ্বিতীয়বার হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার দেখা হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। তখন কলেজ শেষের দিকের সময়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে ফলাফলের অপেক্ষায় মেসে দিন কাটাচ্ছি। বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন—সবই পড়ি।

এক সকালে মেসের এক বড় ভাই হেসে বললেন, ‘তুমি দেখি বিদ্যাধর গুণপ্রসাদ! বিস্তর বই পড়ো। তা, হুমায়ূন আহমেদের ‘হিমু’ পড়েছ?’ আমি বললাম, ‘না, হিমু কে?’ বড় ভাই যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, ‘বলো কী! হিমুকে চেনো না? হুমায়ূন স্যারের হিমু সিরিজ পড়োনি?’

‘হুমায়ূন স্যার’ শব্দ দুটি তিনি এমন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করলেন যে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সেই মুহূর্তে হিমু না পড়ার জন্য নিজের মধ্যেই একধরনের অপরাধবোধ কাজ করল। আমার চেহারায় হয়তো সেই অপরাধবোধ ফুটে উঠেছিল। ভাইটি নিজের ঘরে গিয়ে একটি বই এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—‘এটা পড়ো।’

বইটির নাম ‘ময়ূরাক্ষী’। দু–তিন ঘণ্টার মধ্যেই পড়ে শেষ করলাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে বললাম, ‘আপনার কাছে হুমায়ূন আহমেদের আর কোনো বই আছে?’

এরপর শুরু হলো আমার এক উন্মাদ পাঠযাত্রা। সারা বগুড়া শহর ঘুরে ঘুরে হুমায়ূনের সব বই খুঁজে পড়তে লাগলাম। ‘গোগ্রাসে গেলা’ কথাটা এখানে ব্যবহার করলেও কম বলা হবে—এর চেয়ে তীব্র কোনো শব্দ খুঁজে নিতে হয়।

শুধু হিমু নয়—মিসির আলী, শুভ্র, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি, আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সবই পড়েছি। তবু বিরক্ত হইনি একবারও। তত দিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গল্প–উপন্যাস পড়ি শুধু আনন্দের জন্য নয়, বোঝার জন্যও। ভাবতে শুরু করলাম—হুমায়ূনের লেখা এত ভালো লাগার কারণ কী?

বুঝলাম, তাঁর গল্প বলার ধরনই আশ্চর্য। উপস্থাপন কৌশল একেবারেই স্বতন্ত্র। পৃথিবীর আর কোনো লেখকের সঙ্গে মেলে না। অনেকে বলেন, ছোট ছোট বাক্য ও সহজ শব্দ ব্যবহারের কারণেই তাঁর লেখা ভালো লাগে—এটা ঠিক, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। সহজ ভাষায় আরও অনেকে লিখেছেন (জহির রায়হান, উদাহরণস্বরূপ), কিন্তু হুমায়ূনের স্বকীয়তা অন্য জায়গায়।

হুমায়ূন আহমেদ পাঠককে চমকে দিতে জানতেন। সেই চমকই তাঁর বড় গুণ। অনেকে দু–চার পৃষ্ঠা পর পর চমক দেন, অনেকে অধ্যায়ের শেষে দেন—কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ ক্ষণে ক্ষণে দেন। দুই–চার–দশ লাইন পরপরই নতুন চমক! পাঠক ধীরে ধীরে এক বিস্ময়কর ঘোরে ঢুকে পড়ে।

তাঁর দ্বিতীয় গুণ—সংলাপ। এত সাবলীল, স্বতন্ত্র সংলাপ বাংলা সাহিত্যে বিরল।

তৃতীয় গুণ—উইট বা রসবোধ। পাঠক হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায়।

চতুর্থ গুণ—চরিত্র সৃষ্টি। অল্প সংলাপ, ছোট ঘটনা দিয়েই চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাঠক তাদের ভালোবাসে, তাদের সঙ্গে কাঁদে, হাসে। এমন দক্ষতায় জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির উদাহরণ খুব কম।

পঞ্চম গুণ—গল্পের প্লট। খুব সাধারণ, মধ্যবিত্ত, নিত্যদিনের জীবনের গল্প। এখানে কেউ বিপ্লবী নয়, প্রতিবাদী নয়। সবাই আপস করে চলে—যেমন আমাদের চারপাশের মানুষ। হুমায়ূনের গল্পে সেই আপসকামী সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে প্লটের প্রাণ।

ষষ্ঠ ও শেষ গুণ—আবেগ। নজরুলের হাতে যেমন ছিল একদিকে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, অন্যদিকে রণতূর্য—তেমনি হুমায়ূনের হাতে ছিল রসবোধ আর আবেগ। দুটোই তিনি সমান দক্ষতায় বাজাতে পারতেন। কখনো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দেন, আবার পরক্ষণেই চোখে আনেন অশ্রু।

তবে তাঁর সৃষ্টি করা আবেগে পাঠক হাউমাউ করে কাঁদে না, বরং বুকের ভেতর জমে ওঠে এক চাপা কান্না, এক অসীম শূন্যতা। যেমন ‘পথের পাঁচালী’-তে দুর্গার মৃত্যুদৃশ্যে আমার প্রতিবার হু হু করে কান্না আসে, কিন্তু হুমায়ূনের গল্পে তা আসে না—বরং বুকের ভেতর জমে থাকে হাহাকার।

এই হাহাকারই হুমায়ূনের স্বাতন্ত্র্য। বাকের ভাই যতই মাস্তান হোক, তাঁর জন্যও কষ্ট লাগে; মুনার জন্য হাহাকার হয়; রাবু, বদিউল আলম, আনিস, খোকা—সবাই যেন আপন হয়ে ওঠে।

আজও যখন প্রকাণ্ড রুপার থালার মতো চাঁদ ওঠে, বা প্রবল বৃষ্টিতে কদমফুল ভিজে মাথা দোলায়, তখন মনে পড়ে যায় সেই মানুষটার কথা—যিনি আমাদের এসব অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন।

আহা রে! যিনি আমাদের এমন করে চিনিয়েছিলেন, তিনি আজ আর নেই। ফিনিক ফোটা জোছনা বৃথাই আলো ছড়ায়—তিনি নেই!

স্টিলের আলমারির এক কোণে ছিল ‘নবনী’। হুমায়ূন আহমেদের প্রেমের উপন্যাস। একগাদা বইয়ের ভেতর থেকে টেনে বের করেছিলাম সেটি। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান কাকির টেবিলের সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াতেই তিনি বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

‘কোন ক্লাসে পড়ো, বাবা?’

‘ক্লাস এইট,’ বললাম আমি।

কাকি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন আরেকটা আলমারি। ওটার ওপরে লেখা ছিল ‘শিশু কর্নার’। বুঝলাম, তিনি এই বই আমাকে পড়তে দেবেন না। বিরক্ত মুখে সেদিন স্কুল লাইব্রেরি থেকে ফিরেছিলাম। কিন্তু কয়েক দিন পর ঠিকই কাকির চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করেছিলাম ‘নবনী’।

বইটা যতটা রোমাঞ্চকর হবে ভেবেছিলাম, ততটা লাগেনি। কিছুদূর পড়েই বিরক্ত হয়ে বইটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। এখন ভাবি, কেন ভালো লাগেনি তখন? হয়তো বয়সজনিত কারণেই। ওই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে যেমন প্রেম আশা করেছিলাম, তেমন প্রেম হয়তো দেখাতে পারেনি নবনী।

অষ্টম শ্রেণিতে ওই ঘটনার পর থেকেই হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে একরকম নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় আমার মনে। এরপর স্কুলজীবনের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বই পড়েছি, কিন্তু হুমায়ূনের কোনো বই স্পর্শ করিনি। দ্বিতীয়বার হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার দেখা হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। তখন কলেজ শেষের দিকের সময়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে ফলাফলের অপেক্ষায় মেসে দিন কাটাচ্ছি। বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন—সবই পড়ি।

এক সকালে মেসের এক বড় ভাই হেসে বললেন, ‘তুমি দেখি বিদ্যাধর গুণপ্রসাদ! বিস্তর বই পড়ো। তা, হুমায়ূন আহমেদের ‘হিমু’ পড়েছ?’ আমি বললাম, ‘না, হিমু কে?’ বড় ভাই যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, ‘বলো কী! হিমুকে চেনো না? হুমায়ূন স্যারের হিমু সিরিজ পড়োনি?’

‘হুমায়ূন স্যার’ শব্দ দুটি তিনি এমন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করলেন যে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সেই মুহূর্তে হিমু না পড়ার জন্য নিজের মধ্যেই একধরনের অপরাধবোধ কাজ করল। আমার চেহারায় হয়তো সেই অপরাধবোধ ফুটে উঠেছিল। ভাইটি নিজের ঘরে গিয়ে একটি বই এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—‘এটা পড়ো।’

বইটির নাম ‘ময়ূরাক্ষী’। দু–তিন ঘণ্টার মধ্যেই পড়ে শেষ করলাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে বললাম, ‘আপনার কাছে হুমায়ূন আহমেদের আর কোনো বই আছে?’

এরপর শুরু হলো আমার এক উন্মাদ পাঠযাত্রা। সারা বগুড়া শহর ঘুরে ঘুরে হুমায়ূনের সব বই খুঁজে পড়তে লাগলাম। ‘গোগ্রাসে গেলা’ কথাটা এখানে ব্যবহার করলেও কম বলা হবে—এর চেয়ে তীব্র কোনো শব্দ খুঁজে নিতে হয়।

শুধু হিমু নয়—মিসির আলী, শুভ্র, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি, আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সবই পড়েছি। তবু বিরক্ত হইনি একবারও। তত দিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গল্প–উপন্যাস পড়ি শুধু আনন্দের জন্য নয়, বোঝার জন্যও। ভাবতে শুরু করলাম—হুমায়ূনের লেখা এত ভালো লাগার কারণ কী?

বুঝলাম, তাঁর গল্প বলার ধরনই আশ্চর্য। উপস্থাপন কৌশল একেবারেই স্বতন্ত্র। পৃথিবীর আর কোনো লেখকের সঙ্গে মেলে না। অনেকে বলেন, ছোট ছোট বাক্য ও সহজ শব্দ ব্যবহারের কারণেই তাঁর লেখা ভালো লাগে—এটা ঠিক, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। সহজ ভাষায় আরও অনেকে লিখেছেন (জহির রায়হান, উদাহরণস্বরূপ), কিন্তু হুমায়ূনের স্বকীয়তা অন্য জায়গায়।

হুমায়ূন আহমেদ পাঠককে চমকে দিতে জানতেন। সেই চমকই তাঁর বড় গুণ। অনেকে দু–চার পৃষ্ঠা পর পর চমক দেন, অনেকে অধ্যায়ের শেষে দেন—কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ ক্ষণে ক্ষণে দেন। দুই–চার–দশ লাইন পরপরই নতুন চমক! পাঠক ধীরে ধীরে এক বিস্ময়কর ঘোরে ঢুকে পড়ে।

তাঁর দ্বিতীয় গুণ—সংলাপ। এত সাবলীল, স্বতন্ত্র সংলাপ বাংলা সাহিত্যে বিরল।

তৃতীয় গুণ—উইট বা রসবোধ। পাঠক হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায়।

চতুর্থ গুণ—চরিত্র সৃষ্টি। অল্প সংলাপ, ছোট ঘটনা দিয়েই চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাঠক তাদের ভালোবাসে, তাদের সঙ্গে কাঁদে, হাসে। এমন দক্ষতায় জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির উদাহরণ খুব কম।

পঞ্চম গুণ—গল্পের প্লট। খুব সাধারণ, মধ্যবিত্ত, নিত্যদিনের জীবনের গল্প। এখানে কেউ বিপ্লবী নয়, প্রতিবাদী নয়। সবাই আপস করে চলে—যেমন আমাদের চারপাশের মানুষ। হুমায়ূনের গল্পে সেই আপসকামী সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে প্লটের প্রাণ।

ষষ্ঠ ও শেষ গুণ—আবেগ। নজরুলের হাতে যেমন ছিল একদিকে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, অন্যদিকে রণতূর্য—তেমনি হুমায়ূনের হাতে ছিল রসবোধ আর আবেগ। দুটোই তিনি সমান দক্ষতায় বাজাতে পারতেন। কখনো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দেন, আবার পরক্ষণেই চোখে আনেন অশ্রু।

তবে তাঁর সৃষ্টি করা আবেগে পাঠক হাউমাউ করে কাঁদে না, বরং বুকের ভেতর জমে ওঠে এক চাপা কান্না, এক অসীম শূন্যতা। যেমন ‘পথের পাঁচালী’-তে দুর্গার মৃত্যুদৃশ্যে আমার প্রতিবার হু হু করে কান্না আসে, কিন্তু হুমায়ূনের গল্পে তা আসে না—বরং বুকের ভেতর জমে থাকে হাহাকার।

এই হাহাকারই হুমায়ূনের স্বাতন্ত্র্য। বাকের ভাই যতই মাস্তান হোক, তাঁর জন্যও কষ্ট লাগে; মুনার জন্য হাহাকার হয়; রাবু, বদিউল আলম, আনিস, খোকা—সবাই যেন আপন হয়ে ওঠে।

আজও যখন প্রকাণ্ড রুপার থালার মতো চাঁদ ওঠে, বা প্রবল বৃষ্টিতে কদমফুল ভিজে মাথা দোলায়, তখন মনে পড়ে যায় সেই মানুষটার কথা—যিনি আমাদের এসব অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন।

আহা রে! যিনি আমাদের এমন করে চিনিয়েছিলেন, তিনি আজ আর নেই। ফিনিক ফোটা জোছনা বৃথাই আলো ছড়ায়—তিনি নেই!

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজধানীর শপিংমল ও বিপণিবিতানগুলোতে এখন জমজমাট কেনাকাটা। বসুন্ধরা সিটি, যমুনা ফিউচার পার্কসহ বড় বড় শপিং মলগুলোতে দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

৩ ঘণ্টা আগে

ছেলেদের শখ খুব অল্প। সুন্দর কেডস বা জুতা, সানগ্লাস, মানিব্যাগ বা পারফিউম ছাড়িয়ে সবার পছন্দ এক জায়গায় মেলে। তা হলো ফ্যাশনেবল হাতঘড়ি। ছেলেরা আবার এসব জিনিস উপহার পেতেই পছন্দ করে। যেমন আমার। বৈবাহিক সূত্রে যেসব ঘড়ি পেয়েছিলাম তা উচ্চমূল্যের এবং এগুলো নিজের টাকা দিয়ে কেনার সামর্থ্য ছিল না। নিজের টাকায় যে

৮ ঘণ্টা আগে

ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ইতিহাস যেখানে কয়েক শতাব্দীর, সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাত্রা তো কেবল শুরু। ১৯৫৬ থেকে ২০২৬—দীর্ঘ ৭০ বছর তাই সংসদীয় গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থার বিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার একটি দীর্ঘ ইতিহাস।

১ দিন আগে

দুনিয়ার এত এত ভাষায় কবিতাচর্চা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ঘুরেফিরে চেনাপরিচিত কয়েকটি ভাষার কবিতার সঙ্গেই তুলনামূলক আলোচনা করে বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক বোধের ঢেঁকুর তুলি। একদেড়শো বছর আগেকার বিশ্বকবিতার সমান্তরালে আমরা বাংলা কবিতাকে প্রায়শই তুলনা করি এবং সিদ্ধান্তে আসি।

১ দিন আগে