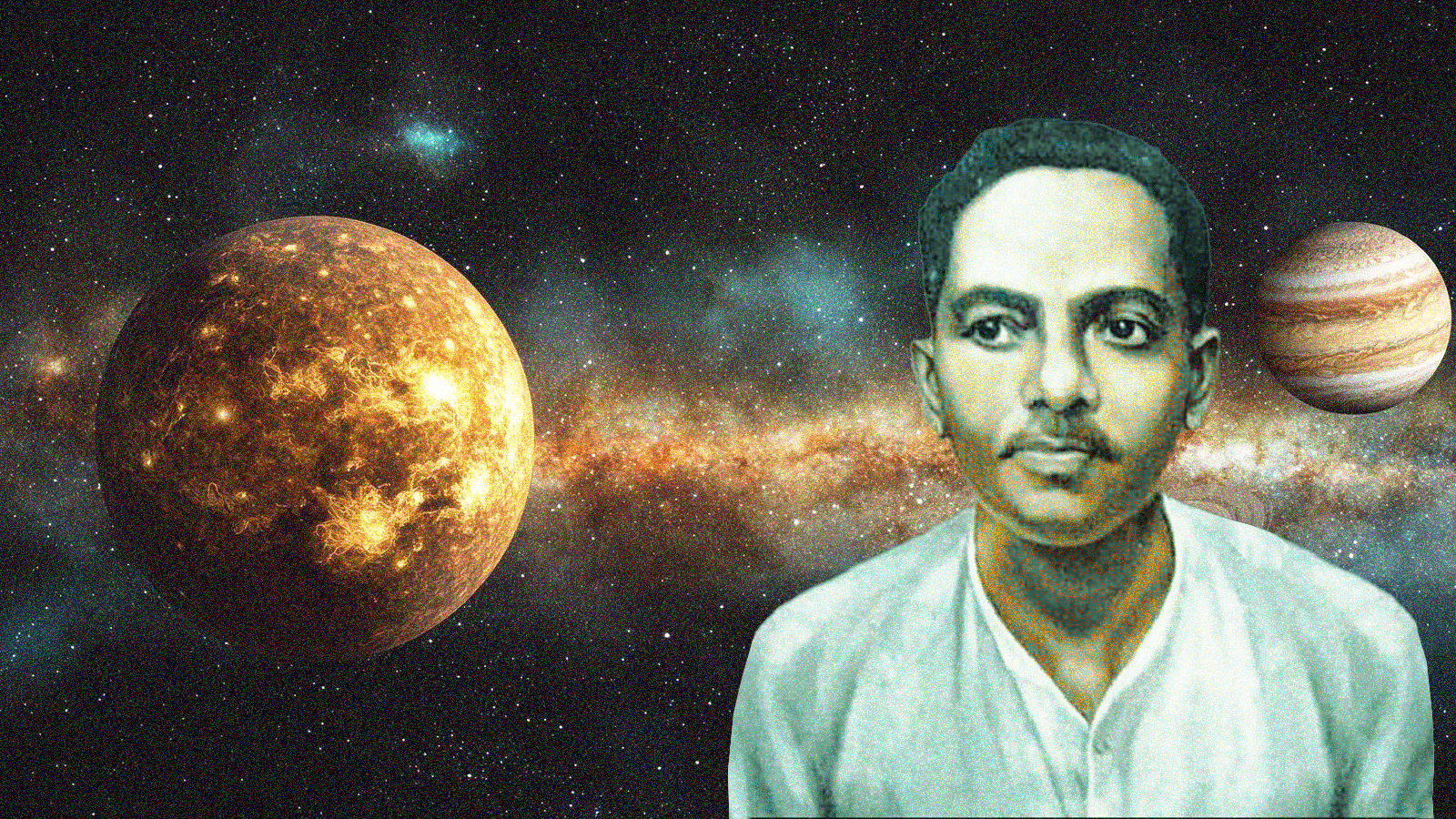

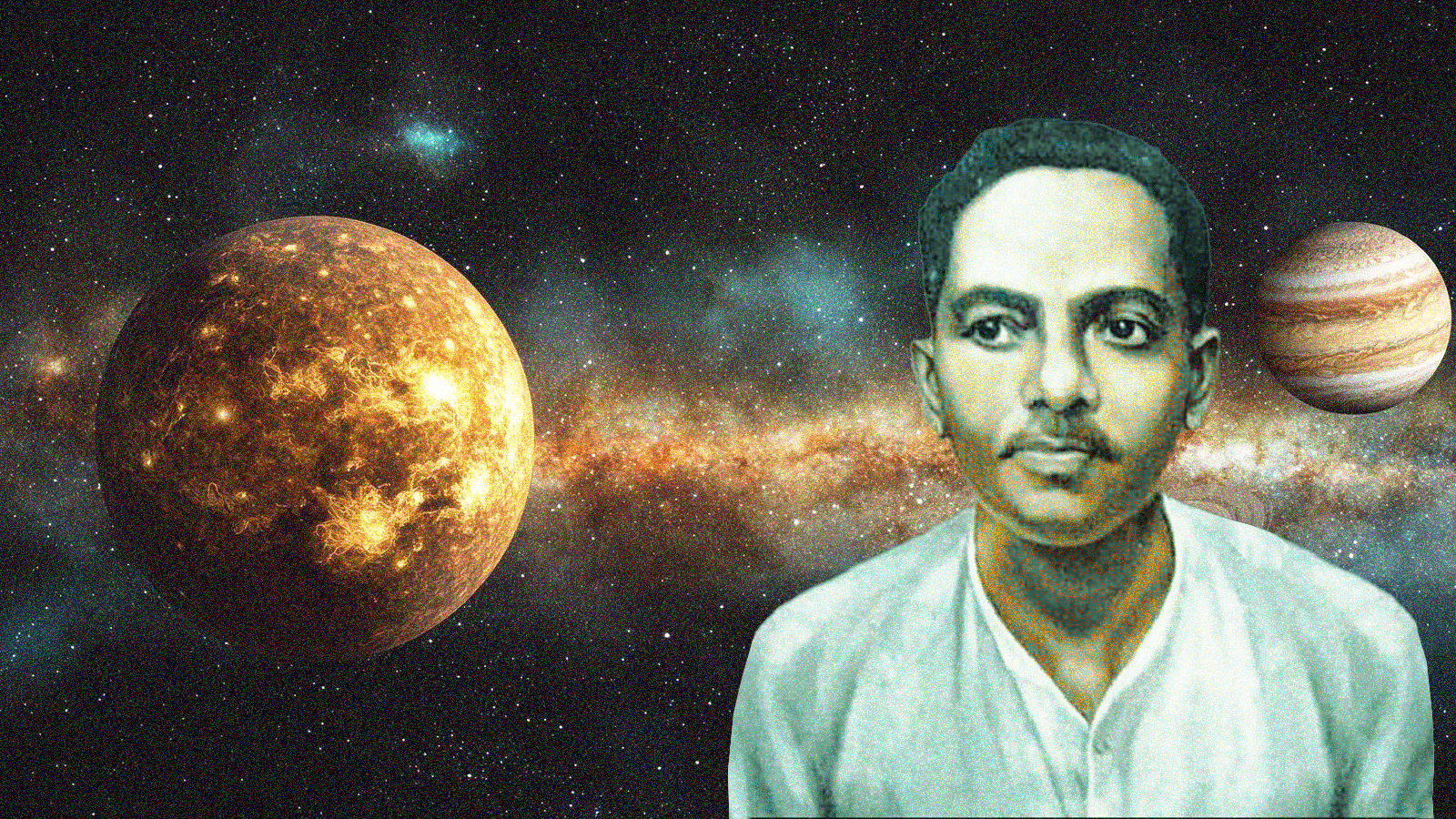

আজ কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুদিন। তাঁর অগণিত কবিতায় অজস্রবার ব্যবহৃত আকাশ নক্ষত্র নিহারীকা উল্কা ইত্যদি শব্দকল্প পড়তে পড়তে আপনার মনে কী গোপনে এই ভাবনার উদয় হয়না যে, তিনি খানিকটা সৌরজগৎপ্রেমীও ছিলেন?

মারুফ ইসলাম

তাঁর অনেক পরিচয়। কখনো নির্জনতম কবি, কখনো দুর্বোধ্যতম কবি, কখনো শুদ্ধতম কবি আবার কখনো শুধুই জনপ্রিয় কবি। তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নিরেট-নৈর্ব্যক্তিক পরিচয় প্রচার করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আহমদ ছফা বলেছেন তিনি ‘রবীন্দ্রনাথের বাইরে, নজরুল ইসলামের চাইতে দূরে।’বলাই বাহুল্য, এই রবীন্দ্র-নজরুল কাব্যভুবনের বাইরে জীবনানন্দের যে কাব্যভুবন, তার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁর সমালোচকবৃন্দ হরহামেশাই তাঁর ললাটে সেটে দিয়েছেন ‘নির্জন’ ‘স্বতন্ত্র’ ‘ঐতিহ্যপ্রেমী’ ‘বিশুদ্ধ চৈতন্যের কবি’ ইত্যাদি উপাধি। কিন্তু তাঁর এতো এতো পরিচয় পসরার বাইরে আরো এক তাৎপর্যময় পরিচয় বোধকরি বিদ্দজ্জনের দৃষ্টিসীমার আড়ালেই রয়ে গেছে। সে পরিচয় জ্যেতির্বিদ জীবনানন্দ। জীবনানন্দের অগণিত কবিতায় অজস্রবার ব্যবহৃত আকাশ নক্ষত্র নিহারীকা উল্কা ইত্যদি শব্দকল্প পড়তে পড়তে আপনার মনে কী গোপনে এই ভাবনার উদয় হয়না যে, তিনি খানিকটা সৌরজগৎপ্রেমীও ছিলেন?

যদি উত্তর হয় ‘হ্যাঁ’ তবে আসুন, তালাশ করে দেখা যাক জীবনানন্দের এই জ্যেতিষ্কভাবনার সূত্রপাত কখন ও কোথায়।

‘সেই শৈশব থেকে এসব আকাশ-মাঠ রৌদ্র দেখেছি;/এইসব নক্ষত্র দেখেছি/বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার...।’ (ইতিহাসযান: বেলা অবেলা কালবেলা)

হ্যাঁ, মূলত সেই শৈশবেই তিনি আকাশ নক্ষত্রের প্রেমে পড়েছেন। আর তাঁর মনে এই নক্ষত্রপ্রেম উসকে দিয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ। সত্যানন্দ ছিলেন সেকালের স্নাতক এবং অতিমাত্রায় গ্রন্থানুরাগী। এক একটি জোছনাধোয়া রাতে তিনি প্রিয় সন্তান মিলুকে (জীবনানন্দের ডাক নাম) নিয়ে বসতেন পাটিপাতা উঠোনে আর দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাতেন উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোক। জীবনানন্দ গবেষকদের ধারণা, সেসব শ্লোক শুনতে শুনতেই ছোট্ট মিলুর মনে সূর্য-নক্ষত্রের অমলিন জগৎ ঠাঁই করে নেয়।

তবে সেই অমলিন জগতের টানে তিনি অবশ্য হাক্সলির মতো টেলিস্কোপ নিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের ঠিকুজি আবিষ্কারে মত্ত হননি। বরং জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়েছেন বাবার লাইব্রেরির বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ে। স্বস্তি খুঁজেছেন কাব্যদেবীর কাছে। আবার কখনো কখনো অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন খোদ নক্ষত্রের কাছেই :

‘নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক তুমি অই আকাশের শীতে/...কখন থামিয়া যেতে হয়—এই ভয়ে/ নক্ষত্র তোমার চোখ কোনদিন হয়েছে কি ম্লান!’ (‘নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক’: অগ্রন্থিত কবিতা)।

কোনো উত্তর আসেনি নক্ষত্রের পক্ষ থেকে। জীবনানন্দ তাই ফের আশ্রয় চেয়েছেন বাবার লাইব্রেরির কাছে। জেনেছেন,

‘পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন/আলোকিত হয়ে ওঠে- রাত্রি অন্ধকার/হয়ে আসে; সর্বদাই পৃথিবীর আহ্নিক গতির/একান্ত নিয়ম এইসব;/কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজও।’ (‘পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’)

আর এই আহ্নিক গতির অমোঘ নিয়মে দিন রাত্রির পালাবদলে জীবনানন্দ একদা পৌঁছে যান উনিশ শ তিরিশের সৃষ্টিছাড়া সময়ে। তখন তাঁর বন্ধুবর্গ—কি বুদ্ধদেব বসু, কি বিষ্ণু দে, কি কল্লোল যুগের আর সব বন্ধু—সবাই যখন বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও অসন্তোষের সীমিত বলয়ে নিজেদের কাব্যপরিমণ্ডল নির্মাণে ব্যস্ত তখন জীবনানন্দ দাশ শহর ছেড়ে, কোলাহল ছেড়ে একান্ত আপন নির্জনতায় প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিটাকে তুলে ধরলেন আকাশে। বললেন, ‘সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়/ আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে!’ (‘সারাটি রাত্রি’ : ‘ঝরা পালক’)।

আর এইসব অতিন্দ্রীয় কাব্যভাষার হাত ধরেই ঘটলো সেই ঐতিহাসিক ঘটনা—নেতৃত্বের পালাবদল। এতোদিন বাংলা কবিতার অষ্টব্যঞ্জন ক্রমাগত সরবরাহ করে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শুভ্রকেশী রবীন্দ্রনাথ। সেই নেতৃত্ব দ্রুত নিজের কাঁধে তুলে নিলেন জীবনানন্দ (যদিও সে সময়ে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেননি কেউ) এবং আধুনিক বাংলা কবিতা নির্মাণের নব্য উপাদানগুলো এক্ষণে তিনিই সরবরাহ করতে শুরু করলেন, যে উপাদানগুলির উৎসভাণ্ডার সেই আকাশ-নক্ষত্রের ধুপছায়াসংলগ্ন মর্মজ্ঞান।

রবি ঠাকুরের ঈশ্বরসমান জীবন দেবতা কিংবা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ঈশ্বরীসমান সারদা আর বাংলা কবিতার নাটের গুরু রইল না; বরং নাটের গুরু হয়ে দেখা দিল দ্বাদশ সূর্যের বহ্নি (‘কিশোরের প্রতি’, ‘ঝরা পালক’), বরফের মতো চাঁদ ঢালিতেছে ফোয়ারা (‘পেঁচা’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’), রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে তারে আমি পাই নাই (‘নির্জন স্বাক্ষর’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’) ইত্যাদি।

তাই স্বীকার না করে উপায় নেই, জীবনানন্দের কাব্য-সাধনায় ছিল নান্দনিক বোধের বিস্তৃতি এবং সেই সঙ্গে ছিল দার্শনিক প্রতীতি ও বৈজ্ঞানিক শব্দকল্প প্রতিষ্ঠার এক দুর্মর প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদিন নিজেকে সমর্পিত করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময় জগত আর যাই হোক মেকি নয়। সে জগতে আর যাই থাকুক অন্তত ছলাকলা নেই। তাই সমকালীন কবি বন্ধুরা যখন ‘মধুর হাসিনী’কে খুশি করার অভিপ্রায়ে পাহাড়-সমুদ্র-বনাঞ্চল মন্থনে ব্যস্ত তখন জীবনানন্দের উচ্চারণ :

‘তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ, নিহারীকা, তারা/তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত জোছনা-বধির জোনাকি/তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আখি...।’/(‘ওগো দরদিয়া’, ‘ঝরা পালক’)

আর এভাবেই দিনের পর দিন বিজ্ঞান-বাস্তবতার আলোছায়ায় জীবনানন্দ যেভাবে সূর্যের সোনার বর্শা, নীল কস্তুরি আভার চাঁদ, মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস, আকাশে নক্ষত্র-সূর্য নীলিমার সফলতা আছে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্ধকণ্ঠ শোনা যায় কিংবা মরীচিকা ঢাকা মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি ভাব ও শব্দবন্ধ এনেছেন তা অবলোকন করতে করতে আমাদের অভ্যস্ত চৈতন্যও কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই সব জ্যেতিষ্কমণ্ডলীয় অনুষঙ্গ বারবার আমাদের একটি প্রশ্নের সামনেই কেবল দাঁড় করিয়ে দেয়, জীবনানন্দ কি ‘জ্যোতির্বিদ’ ছিলেন?

তাঁর অনেক পরিচয়। কখনো নির্জনতম কবি, কখনো দুর্বোধ্যতম কবি, কখনো শুদ্ধতম কবি আবার কখনো শুধুই জনপ্রিয় কবি। তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নিরেট-নৈর্ব্যক্তিক পরিচয় প্রচার করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আহমদ ছফা বলেছেন তিনি ‘রবীন্দ্রনাথের বাইরে, নজরুল ইসলামের চাইতে দূরে।’বলাই বাহুল্য, এই রবীন্দ্র-নজরুল কাব্যভুবনের বাইরে জীবনানন্দের যে কাব্যভুবন, তার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁর সমালোচকবৃন্দ হরহামেশাই তাঁর ললাটে সেটে দিয়েছেন ‘নির্জন’ ‘স্বতন্ত্র’ ‘ঐতিহ্যপ্রেমী’ ‘বিশুদ্ধ চৈতন্যের কবি’ ইত্যাদি উপাধি। কিন্তু তাঁর এতো এতো পরিচয় পসরার বাইরে আরো এক তাৎপর্যময় পরিচয় বোধকরি বিদ্দজ্জনের দৃষ্টিসীমার আড়ালেই রয়ে গেছে। সে পরিচয় জ্যেতির্বিদ জীবনানন্দ। জীবনানন্দের অগণিত কবিতায় অজস্রবার ব্যবহৃত আকাশ নক্ষত্র নিহারীকা উল্কা ইত্যদি শব্দকল্প পড়তে পড়তে আপনার মনে কী গোপনে এই ভাবনার উদয় হয়না যে, তিনি খানিকটা সৌরজগৎপ্রেমীও ছিলেন?

যদি উত্তর হয় ‘হ্যাঁ’ তবে আসুন, তালাশ করে দেখা যাক জীবনানন্দের এই জ্যেতিষ্কভাবনার সূত্রপাত কখন ও কোথায়।

‘সেই শৈশব থেকে এসব আকাশ-মাঠ রৌদ্র দেখেছি;/এইসব নক্ষত্র দেখেছি/বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার...।’ (ইতিহাসযান: বেলা অবেলা কালবেলা)

হ্যাঁ, মূলত সেই শৈশবেই তিনি আকাশ নক্ষত্রের প্রেমে পড়েছেন। আর তাঁর মনে এই নক্ষত্রপ্রেম উসকে দিয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ। সত্যানন্দ ছিলেন সেকালের স্নাতক এবং অতিমাত্রায় গ্রন্থানুরাগী। এক একটি জোছনাধোয়া রাতে তিনি প্রিয় সন্তান মিলুকে (জীবনানন্দের ডাক নাম) নিয়ে বসতেন পাটিপাতা উঠোনে আর দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাতেন উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোক। জীবনানন্দ গবেষকদের ধারণা, সেসব শ্লোক শুনতে শুনতেই ছোট্ট মিলুর মনে সূর্য-নক্ষত্রের অমলিন জগৎ ঠাঁই করে নেয়।

তবে সেই অমলিন জগতের টানে তিনি অবশ্য হাক্সলির মতো টেলিস্কোপ নিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের ঠিকুজি আবিষ্কারে মত্ত হননি। বরং জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়েছেন বাবার লাইব্রেরির বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ে। স্বস্তি খুঁজেছেন কাব্যদেবীর কাছে। আবার কখনো কখনো অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন খোদ নক্ষত্রের কাছেই :

‘নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক তুমি অই আকাশের শীতে/...কখন থামিয়া যেতে হয়—এই ভয়ে/ নক্ষত্র তোমার চোখ কোনদিন হয়েছে কি ম্লান!’ (‘নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক’: অগ্রন্থিত কবিতা)।

কোনো উত্তর আসেনি নক্ষত্রের পক্ষ থেকে। জীবনানন্দ তাই ফের আশ্রয় চেয়েছেন বাবার লাইব্রেরির কাছে। জেনেছেন,

‘পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন/আলোকিত হয়ে ওঠে- রাত্রি অন্ধকার/হয়ে আসে; সর্বদাই পৃথিবীর আহ্নিক গতির/একান্ত নিয়ম এইসব;/কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজও।’ (‘পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’)

আর এই আহ্নিক গতির অমোঘ নিয়মে দিন রাত্রির পালাবদলে জীবনানন্দ একদা পৌঁছে যান উনিশ শ তিরিশের সৃষ্টিছাড়া সময়ে। তখন তাঁর বন্ধুবর্গ—কি বুদ্ধদেব বসু, কি বিষ্ণু দে, কি কল্লোল যুগের আর সব বন্ধু—সবাই যখন বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও অসন্তোষের সীমিত বলয়ে নিজেদের কাব্যপরিমণ্ডল নির্মাণে ব্যস্ত তখন জীবনানন্দ দাশ শহর ছেড়ে, কোলাহল ছেড়ে একান্ত আপন নির্জনতায় প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিটাকে তুলে ধরলেন আকাশে। বললেন, ‘সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়/ আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে!’ (‘সারাটি রাত্রি’ : ‘ঝরা পালক’)।

আর এইসব অতিন্দ্রীয় কাব্যভাষার হাত ধরেই ঘটলো সেই ঐতিহাসিক ঘটনা—নেতৃত্বের পালাবদল। এতোদিন বাংলা কবিতার অষ্টব্যঞ্জন ক্রমাগত সরবরাহ করে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শুভ্রকেশী রবীন্দ্রনাথ। সেই নেতৃত্ব দ্রুত নিজের কাঁধে তুলে নিলেন জীবনানন্দ (যদিও সে সময়ে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেননি কেউ) এবং আধুনিক বাংলা কবিতা নির্মাণের নব্য উপাদানগুলো এক্ষণে তিনিই সরবরাহ করতে শুরু করলেন, যে উপাদানগুলির উৎসভাণ্ডার সেই আকাশ-নক্ষত্রের ধুপছায়াসংলগ্ন মর্মজ্ঞান।

রবি ঠাকুরের ঈশ্বরসমান জীবন দেবতা কিংবা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ঈশ্বরীসমান সারদা আর বাংলা কবিতার নাটের গুরু রইল না; বরং নাটের গুরু হয়ে দেখা দিল দ্বাদশ সূর্যের বহ্নি (‘কিশোরের প্রতি’, ‘ঝরা পালক’), বরফের মতো চাঁদ ঢালিতেছে ফোয়ারা (‘পেঁচা’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’), রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে তারে আমি পাই নাই (‘নির্জন স্বাক্ষর’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’) ইত্যাদি।

তাই স্বীকার না করে উপায় নেই, জীবনানন্দের কাব্য-সাধনায় ছিল নান্দনিক বোধের বিস্তৃতি এবং সেই সঙ্গে ছিল দার্শনিক প্রতীতি ও বৈজ্ঞানিক শব্দকল্প প্রতিষ্ঠার এক দুর্মর প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদিন নিজেকে সমর্পিত করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময় জগত আর যাই হোক মেকি নয়। সে জগতে আর যাই থাকুক অন্তত ছলাকলা নেই। তাই সমকালীন কবি বন্ধুরা যখন ‘মধুর হাসিনী’কে খুশি করার অভিপ্রায়ে পাহাড়-সমুদ্র-বনাঞ্চল মন্থনে ব্যস্ত তখন জীবনানন্দের উচ্চারণ :

‘তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ, নিহারীকা, তারা/তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত জোছনা-বধির জোনাকি/তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আখি...।’/(‘ওগো দরদিয়া’, ‘ঝরা পালক’)

আর এভাবেই দিনের পর দিন বিজ্ঞান-বাস্তবতার আলোছায়ায় জীবনানন্দ যেভাবে সূর্যের সোনার বর্শা, নীল কস্তুরি আভার চাঁদ, মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস, আকাশে নক্ষত্র-সূর্য নীলিমার সফলতা আছে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্ধকণ্ঠ শোনা যায় কিংবা মরীচিকা ঢাকা মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি ভাব ও শব্দবন্ধ এনেছেন তা অবলোকন করতে করতে আমাদের অভ্যস্ত চৈতন্যও কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই সব জ্যেতিষ্কমণ্ডলীয় অনুষঙ্গ বারবার আমাদের একটি প্রশ্নের সামনেই কেবল দাঁড় করিয়ে দেয়, জীবনানন্দ কি ‘জ্যোতির্বিদ’ ছিলেন?

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজধানীর শপিংমল ও বিপণিবিতানগুলোতে এখন জমজমাট কেনাকাটা। বসুন্ধরা সিটি, যমুনা ফিউচার পার্কসহ বড় বড় শপিং মলগুলোতে দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

৩ ঘণ্টা আগে

ছেলেদের শখ খুব অল্প। সুন্দর কেডস বা জুতা, সানগ্লাস, মানিব্যাগ বা পারফিউম ছাড়িয়ে সবার পছন্দ এক জায়গায় মেলে। তা হলো ফ্যাশনেবল হাতঘড়ি। ছেলেরা আবার এসব জিনিস উপহার পেতেই পছন্দ করে। যেমন আমার। বৈবাহিক সূত্রে যেসব ঘড়ি পেয়েছিলাম তা উচ্চমূল্যের এবং এগুলো নিজের টাকা দিয়ে কেনার সামর্থ্য ছিল না। নিজের টাকায় যে

৭ ঘণ্টা আগে

ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ইতিহাস যেখানে কয়েক শতাব্দীর, সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাত্রা তো কেবল শুরু। ১৯৫৬ থেকে ২০২৬—দীর্ঘ ৭০ বছর তাই সংসদীয় গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থার বিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার একটি দীর্ঘ ইতিহাস।

১ দিন আগে

দুনিয়ার এত এত ভাষায় কবিতাচর্চা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ঘুরেফিরে চেনাপরিচিত কয়েকটি ভাষার কবিতার সঙ্গেই তুলনামূলক আলোচনা করে বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক বোধের ঢেঁকুর তুলি। একদেড়শো বছর আগেকার বিশ্বকবিতার সমান্তরালে আমরা বাংলা কবিতাকে প্রায়শই তুলনা করি এবং সিদ্ধান্তে আসি।

১ দিন আগে