আরিফ রহমান

‘আজান হয়েছে, আমাকে দুই রাকাত ফজরের নামাজ পড়তে দাও।’ একাত্তরের রমজান মাসে পাকিস্তানিদের কাছে শেষবারের মতো মিনতি করেছিলেন পীর বেলায়েত হোসেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। সঙ্গে তাঁর পরিবারের আরও ১০ সদস্যের।

পরীর বাড়ির সন্তান কিশোর মুকুল মায়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে বন্দুক তুলে নিতে চেয়েছিলেন, তবে তাঁকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, যেখানে পাকিস্তানিরা নিজেদের ‘মুসলিম আর্মি’ হিসেবে অভিহিত করত, সেখানে তাঁরা সেহরির দস্তরখান থেকে তুলে নিয়ে পীর পরিবারের ১১ সদস্যকে হত্যা করতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি। পুকুর পাড়ের সেই রক্তস্নাত ভোর আজও সাক্ষী দেয়—একাত্তরে ইসলাম বিপন্ন ছিল না, বিপন্ন ছিল মানবতা। আর সেই মানবতা বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছিলেন এই পীর পরিবারের সন্তানেরা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি ন্যারেটিভ তৈরি করে রাখা হয়েছে। বয়ানটি হলো— একাত্তরের যুদ্ধটা ছিল ‘ইসলাম বনাম বাংলাদেশ’ কিংবা ‘ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা’র লড়াই।

পাকিস্তানি জান্তা বাহিনী ও তাঁদের এদেশীয় দোসরেরা খুব সচেতনভাবেই এই বিভ্রমটি তৈরি করেছিল। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও একটি গোষ্ঠী বারবার বোঝাতে চেয়েছে যে দাড়ি-টুপি আর তসবিহ হাতে থাকা মানুষ মানেই বুঝি রাজাকার।

কিন্তু ইতিহাসের ধুলো ঝাড়লে বেরিয়ে আসে এক লোমহর্ষক ও শিহরণ জাগানিয়া সত্য। সেই সত্যটি হলো— বাংলার সুফি সাধক, পীর-মাশায়েখ এবং খানকার নিভৃতচারী দরবেশেরা কেবল জায়নামাজে বসে দোয়া করেননি, তাঁরা বুক পেতে দিয়েছিলেন বুলেটের সামনে, কেউ কেউ স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে।

জীবন দিয়েছিলেন শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সোলাইমান শাহ্ চিশতী (রহ.)-ও। একাত্তরের এপ্রিলে কুষ্টিয়ার পদ্মার তীর তখন বারুদের গন্ধে ভারী। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপার থেকে পাকিস্তানি হানাদারেরা যখন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ভেড়ামারা তছনছ করছে, তখন গোলাপনগরের এক নিভৃত কুঁড়েঘরে বসে ছিলেন তিনি।

জানতেন, পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাঁর আছে। কিন্তু এ-ও জানতেন, তাঁর মতো একজন আধ্যাত্মিক নেতা পালিয়ে গেলে হাজারো সাধারণ ভক্তের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পলায়নপরতা সুফিবাদের শিক্ষা নয়। তাই মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। পাকিস্তানিরা যখন তাঁর আস্তানা ঘেরাও করল, তখনো তিনি শান্ত। কোনো অনুনয়-বিনয় নয়, বরং মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাকিস্তানি হায়েনাদের ব্রাশফায়ারে গোলাপনগরের মাটি ভিজে গেল একজন প্রকৃত সুফি সাধক ও তাঁর আটজন সহচরের পবিত্র রক্তে।

সোলাইমান শাহ্ তাঁর শাহাদাত দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানিরা যা করছে তা ভণ্ডামি। আর প্রকৃত ধার্মিকেরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেন যে দেশপ্রেমই ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

তবে পীর-মাশায়েখরা কেবল প্রাণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধের এক অদৃশ্য দুর্গ। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ একাত্তরে হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের এক বিশাল ‘লজিস্টিক হাব’। যখন পাকিস্তানিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতোয়া দিচ্ছিল, তখন ৫ এপ্রিল মাইজভাণ্ডারের ওরসে প্রকাশ্যে উড়ানো হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

ভাবা যায়? পাকিস্তানি সামরিক যানের টহলের মধ্যেই হাজার হাজার ভক্তের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে!

এটি ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। মাইজভাণ্ডারের খামারগুলোর পুকুরের মাছ, গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধান উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।

ফটিকছড়ির মতিভাণ্ডার দরবার কার্যত সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই দরবারগুলো ছিল ‘সেফ হ্যাভেন’।

পাকিস্তানিরা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের ‘কাফের’ বলে মনোবল ভাঙতে চাইত, তখন এই পীরেরা তাঁদের মাথায় হাত রেখে বলতেন, ‘তোমরা হকের পথে আছ, তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।’ এই আধ্যাত্মিক সমর্থনটুকু রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের কাছে ছিল পারমাণবিক শক্তির চেয়েও বেশি।

একাত্তরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মোড়টি সম্ভবত সুফি সম্রাট বলে খ্যাত দেওয়ানবাগী হুজুরকে ঘিরে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাঁকে নিয়ে ট্রল বা হাসি-তামাশা করা খুব সহজ, কিন্তু ইতিহাসের সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র।

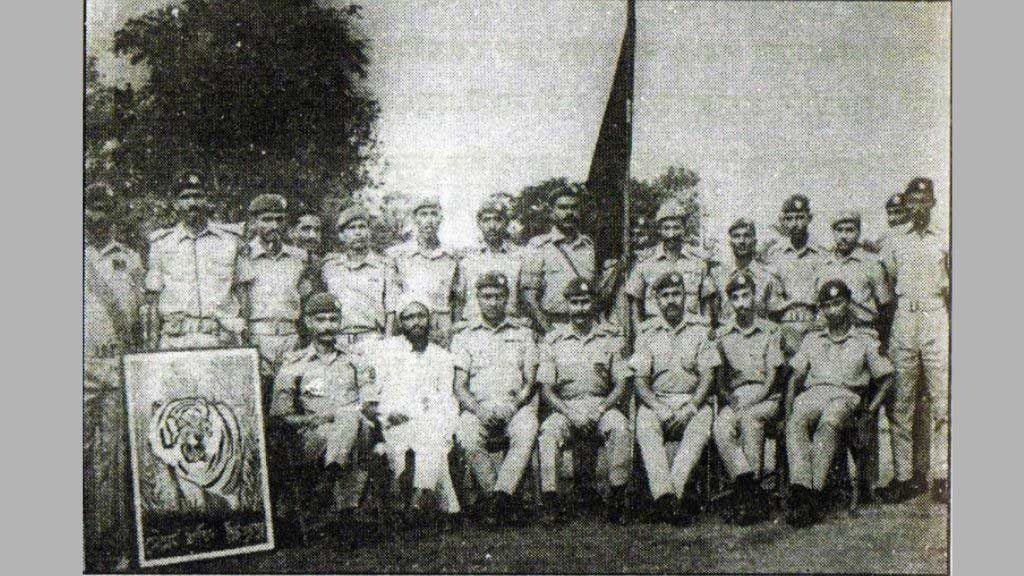

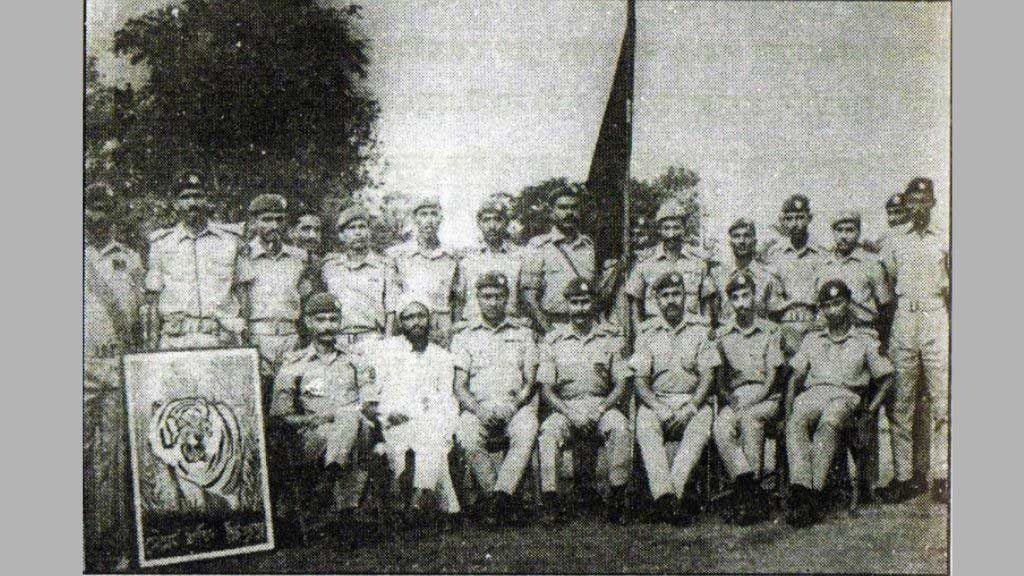

একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মানুষটি ছিলেন এক সাক্ষাৎ যমদূত। তাঁর নাম মাহবুব-এ-খোদা। পরে দেওয়ানবাগী পীর হিসেবে পরিচিত হন তিনি। এই খোদার প্রেমিক পীর হাতে তুলে নিয়েছিলেন থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল আর স্টেনগান।

একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে গঠন করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, কেবল সেবা দিয়ে এই পিশাচদের থামানো যাবে না। তাই যোগ দেন ৩ নম্বর সেক্টরে। মেজর কে এম সফিউল্লাহর অধীনে একটি প্লাটুনের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বীরত্বগাথা কোনো রূপকথা নয়। বরং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের দলিলে সংরক্ষিত ইতিহাস।

২৬ এপ্রিল শাহবাজপুরের যুদ্ধ। মে মাসে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে একের পর এক অ্যামবুশ, মাধবপুর ও মনতলা-হরষপুরের সম্মুখ সমরের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। তাঁর রণকৌশল এতটাই ক্ষুরধার ছিল, সেক্টর কমান্ডারেরা তাঁকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে কমিশনড অফিসার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি একজন আলেম। ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদানই আমার মূল পেশা। আমি যুদ্ধে এসেছি মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে, কোনো পেশা গ্রহণ করতে নয়। দেশ স্বাধীন হলে আমি আমার নিজের ভুবনে, অর্থাৎ ধর্মকর্মে ফিরে যাব।’

তাঁর এই কথাই প্রমাণ করে, তিনি কোনো ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয় বরং নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

দেওয়ানবাগী হুজুরকে নিয়ে একটি ঘটনা রণাঙ্গনের কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর, ঈদের দিন। ভারতের হেজামারা ক্যাম্পে হাজারো মুক্তিযোদ্ধার সামনে ঈদের জামাতে ইমামতি করছিলেন তিনি। খুতবার সময় এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যে বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম! আগামী কোরবানির ঈদ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে করব। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সেই নামাজ পড়াব আমি।’ সেদিন অনেকের কাছেই এটি পাগলামি মনে হয়েছিল। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো এবং ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হলো সেই রেসকোর্স ময়দানেই, আর ইমামতি করলেন সেই রণাঙ্গন ফেরত যোদ্ধা মাওলানা মাহবুব-এ-খোদা। একজন সুফি সাধকের এই যে ‘স্টেনগান টু জায়নামাজ’ যাত্রা, এটিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বৈচিত্র্যময় ক্যানভাস।

গবেষণায় দেখা যায়, কেবল এই কয়জনই নন, একাত্তরে আরও অনেক পীর ও আলেম নিঃশর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সিলেটের সুনামগঞ্জের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ‘পাগলা পীর’ বা ছাতকের পীরেরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত আশ্রয় দিতেন। ফরিদপুরের আটরশি দরবার থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের পরোক্ষ সহায়তা দেওয়া হতো বলে জানা যায়। দিনাজপুরের পীর এঙ্গোজ শাহ ও তাঁর অনুসারীরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তো ছিলেনই, যিনি নিজে একাধারে পীর ও রাজনীতিক। যাঁর হুঙ্কারে কেঁপে উঠত পাকিস্তানি মসনদ। টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানীর মুরিদ ও অনুসারীরা কাদেরিয়া বাহিনীর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছেন।

এছাড়াও, ঢাকার বিখ্যাত পীরজঙ্গি মাজার ও হাইকোর্ট মাজারের খাদেমদের অনেকেই গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আদান-প্রদান করতেন। কুমিল্লার পীর শাহ সুফি তোফাজ্জল হোসেন (রহ.) প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করতেন। মাদ্রাসার ছাত্রদের যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

অবশ্য মুদ্রার উল্টো পিঠও ছিল। শর্ষিণার পীর কিংবা জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মভিত্তিক দলগুলো ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। তাঁরা ফতোয়া দিয়েছিল যে, মুক্তিযোদ্ধারা ‘ভারতের দালাল’ এবং তাঁদের হত্যা করা জায়েজ। কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণগত বিচার করলে দেখা যায়, এদেশের মাটির সঙ্গে মিশে থাকা প্রকৃত সুফি ও পীরেরা কখনোই শোষকের পক্ষ নেননি। যাঁরা নিয়েছিল, তাঁরা ছিল মূলত ‘ধর্ম ব্যবসায়ী’ বা রাজনৈতিক ইসলামি দল, যাঁদের কাছে ধর্ম ছিল ক্ষমতার হাতিয়ার।

কিন্তু সোলাইমান শাহ্, রামশহরের পীর পরিবার, মাইজভাণ্ডারের অনুসারীরা এবং দেওয়ানবাগী হুজুরের মতো যোদ্ধারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে একাত্তরের যুদ্ধটা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না। এটি ছিল জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পীরের রক্ত আর কৃষকের রক্ত একাকার হয়ে মিশে গেছে।

আজ একটা গণ-অভ্যুত্থানের পর যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুনভাবে পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি, তখন যেন এই অধ্যায়টি ভুলে না যাই।

আমাদের জানা উচিত, এই স্বাধীন মানচিত্রের প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে মিশে আছে তসবিহ পাঠকারী সেইসব হাতের ছোঁয়া, যাঁরা প্রয়োজনে ট্রিগার চাপতে দ্বিধা করেননি। দেওয়ানবাগী হুজুর বা সোলাইমান শাহের মতো চরিত্ররা আমাদের শিখিয়ে গেছেন—দেশপ্রেম আমাদের অস্তিত্বের বিষয়।

যাঁরা বলে একাত্তরে আলেম সমাজ বা পীরেরা সবাই পাকিস্তানের দালাল ছিল, তাঁরা হয় ইতিহাস জানে না, নয়তো জেনেশুনে ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়কে ধামাচাপা দিতে চায়।

সত্য এটাই যে, বাংলার সুফিবাদের মূল সুরই হলো স্বাধীনতা, আর সেই স্বাধীনতার জন্য পীরেরা রক্ত দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন ও প্রকৃত অর্থেই মুক্ত করেছেন বাংলা মায়ের প্রাণ...

‘আজান হয়েছে, আমাকে দুই রাকাত ফজরের নামাজ পড়তে দাও।’ একাত্তরের রমজান মাসে পাকিস্তানিদের কাছে শেষবারের মতো মিনতি করেছিলেন পীর বেলায়েত হোসেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। সঙ্গে তাঁর পরিবারের আরও ১০ সদস্যের।

পরীর বাড়ির সন্তান কিশোর মুকুল মায়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে বন্দুক তুলে নিতে চেয়েছিলেন, তবে তাঁকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, যেখানে পাকিস্তানিরা নিজেদের ‘মুসলিম আর্মি’ হিসেবে অভিহিত করত, সেখানে তাঁরা সেহরির দস্তরখান থেকে তুলে নিয়ে পীর পরিবারের ১১ সদস্যকে হত্যা করতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি। পুকুর পাড়ের সেই রক্তস্নাত ভোর আজও সাক্ষী দেয়—একাত্তরে ইসলাম বিপন্ন ছিল না, বিপন্ন ছিল মানবতা। আর সেই মানবতা বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছিলেন এই পীর পরিবারের সন্তানেরা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি ন্যারেটিভ তৈরি করে রাখা হয়েছে। বয়ানটি হলো— একাত্তরের যুদ্ধটা ছিল ‘ইসলাম বনাম বাংলাদেশ’ কিংবা ‘ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা’র লড়াই।

পাকিস্তানি জান্তা বাহিনী ও তাঁদের এদেশীয় দোসরেরা খুব সচেতনভাবেই এই বিভ্রমটি তৈরি করেছিল। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও একটি গোষ্ঠী বারবার বোঝাতে চেয়েছে যে দাড়ি-টুপি আর তসবিহ হাতে থাকা মানুষ মানেই বুঝি রাজাকার।

কিন্তু ইতিহাসের ধুলো ঝাড়লে বেরিয়ে আসে এক লোমহর্ষক ও শিহরণ জাগানিয়া সত্য। সেই সত্যটি হলো— বাংলার সুফি সাধক, পীর-মাশায়েখ এবং খানকার নিভৃতচারী দরবেশেরা কেবল জায়নামাজে বসে দোয়া করেননি, তাঁরা বুক পেতে দিয়েছিলেন বুলেটের সামনে, কেউ কেউ স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে।

জীবন দিয়েছিলেন শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সোলাইমান শাহ্ চিশতী (রহ.)-ও। একাত্তরের এপ্রিলে কুষ্টিয়ার পদ্মার তীর তখন বারুদের গন্ধে ভারী। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপার থেকে পাকিস্তানি হানাদারেরা যখন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ভেড়ামারা তছনছ করছে, তখন গোলাপনগরের এক নিভৃত কুঁড়েঘরে বসে ছিলেন তিনি।

জানতেন, পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাঁর আছে। কিন্তু এ-ও জানতেন, তাঁর মতো একজন আধ্যাত্মিক নেতা পালিয়ে গেলে হাজারো সাধারণ ভক্তের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পলায়নপরতা সুফিবাদের শিক্ষা নয়। তাই মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। পাকিস্তানিরা যখন তাঁর আস্তানা ঘেরাও করল, তখনো তিনি শান্ত। কোনো অনুনয়-বিনয় নয়, বরং মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাকিস্তানি হায়েনাদের ব্রাশফায়ারে গোলাপনগরের মাটি ভিজে গেল একজন প্রকৃত সুফি সাধক ও তাঁর আটজন সহচরের পবিত্র রক্তে।

সোলাইমান শাহ্ তাঁর শাহাদাত দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানিরা যা করছে তা ভণ্ডামি। আর প্রকৃত ধার্মিকেরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেন যে দেশপ্রেমই ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

তবে পীর-মাশায়েখরা কেবল প্রাণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধের এক অদৃশ্য দুর্গ। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ একাত্তরে হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের এক বিশাল ‘লজিস্টিক হাব’। যখন পাকিস্তানিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতোয়া দিচ্ছিল, তখন ৫ এপ্রিল মাইজভাণ্ডারের ওরসে প্রকাশ্যে উড়ানো হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

ভাবা যায়? পাকিস্তানি সামরিক যানের টহলের মধ্যেই হাজার হাজার ভক্তের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে!

এটি ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। মাইজভাণ্ডারের খামারগুলোর পুকুরের মাছ, গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধান উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।

ফটিকছড়ির মতিভাণ্ডার দরবার কার্যত সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই দরবারগুলো ছিল ‘সেফ হ্যাভেন’।

পাকিস্তানিরা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের ‘কাফের’ বলে মনোবল ভাঙতে চাইত, তখন এই পীরেরা তাঁদের মাথায় হাত রেখে বলতেন, ‘তোমরা হকের পথে আছ, তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।’ এই আধ্যাত্মিক সমর্থনটুকু রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের কাছে ছিল পারমাণবিক শক্তির চেয়েও বেশি।

একাত্তরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মোড়টি সম্ভবত সুফি সম্রাট বলে খ্যাত দেওয়ানবাগী হুজুরকে ঘিরে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাঁকে নিয়ে ট্রল বা হাসি-তামাশা করা খুব সহজ, কিন্তু ইতিহাসের সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র।

একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মানুষটি ছিলেন এক সাক্ষাৎ যমদূত। তাঁর নাম মাহবুব-এ-খোদা। পরে দেওয়ানবাগী পীর হিসেবে পরিচিত হন তিনি। এই খোদার প্রেমিক পীর হাতে তুলে নিয়েছিলেন থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল আর স্টেনগান।

একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে গঠন করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, কেবল সেবা দিয়ে এই পিশাচদের থামানো যাবে না। তাই যোগ দেন ৩ নম্বর সেক্টরে। মেজর কে এম সফিউল্লাহর অধীনে একটি প্লাটুনের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বীরত্বগাথা কোনো রূপকথা নয়। বরং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের দলিলে সংরক্ষিত ইতিহাস।

২৬ এপ্রিল শাহবাজপুরের যুদ্ধ। মে মাসে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে একের পর এক অ্যামবুশ, মাধবপুর ও মনতলা-হরষপুরের সম্মুখ সমরের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। তাঁর রণকৌশল এতটাই ক্ষুরধার ছিল, সেক্টর কমান্ডারেরা তাঁকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে কমিশনড অফিসার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি একজন আলেম। ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদানই আমার মূল পেশা। আমি যুদ্ধে এসেছি মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে, কোনো পেশা গ্রহণ করতে নয়। দেশ স্বাধীন হলে আমি আমার নিজের ভুবনে, অর্থাৎ ধর্মকর্মে ফিরে যাব।’

তাঁর এই কথাই প্রমাণ করে, তিনি কোনো ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয় বরং নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

দেওয়ানবাগী হুজুরকে নিয়ে একটি ঘটনা রণাঙ্গনের কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর, ঈদের দিন। ভারতের হেজামারা ক্যাম্পে হাজারো মুক্তিযোদ্ধার সামনে ঈদের জামাতে ইমামতি করছিলেন তিনি। খুতবার সময় এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যে বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম! আগামী কোরবানির ঈদ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে করব। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সেই নামাজ পড়াব আমি।’ সেদিন অনেকের কাছেই এটি পাগলামি মনে হয়েছিল। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো এবং ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হলো সেই রেসকোর্স ময়দানেই, আর ইমামতি করলেন সেই রণাঙ্গন ফেরত যোদ্ধা মাওলানা মাহবুব-এ-খোদা। একজন সুফি সাধকের এই যে ‘স্টেনগান টু জায়নামাজ’ যাত্রা, এটিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বৈচিত্র্যময় ক্যানভাস।

গবেষণায় দেখা যায়, কেবল এই কয়জনই নন, একাত্তরে আরও অনেক পীর ও আলেম নিঃশর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সিলেটের সুনামগঞ্জের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ‘পাগলা পীর’ বা ছাতকের পীরেরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত আশ্রয় দিতেন। ফরিদপুরের আটরশি দরবার থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের পরোক্ষ সহায়তা দেওয়া হতো বলে জানা যায়। দিনাজপুরের পীর এঙ্গোজ শাহ ও তাঁর অনুসারীরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তো ছিলেনই, যিনি নিজে একাধারে পীর ও রাজনীতিক। যাঁর হুঙ্কারে কেঁপে উঠত পাকিস্তানি মসনদ। টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানীর মুরিদ ও অনুসারীরা কাদেরিয়া বাহিনীর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছেন।

এছাড়াও, ঢাকার বিখ্যাত পীরজঙ্গি মাজার ও হাইকোর্ট মাজারের খাদেমদের অনেকেই গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আদান-প্রদান করতেন। কুমিল্লার পীর শাহ সুফি তোফাজ্জল হোসেন (রহ.) প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করতেন। মাদ্রাসার ছাত্রদের যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

অবশ্য মুদ্রার উল্টো পিঠও ছিল। শর্ষিণার পীর কিংবা জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মভিত্তিক দলগুলো ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। তাঁরা ফতোয়া দিয়েছিল যে, মুক্তিযোদ্ধারা ‘ভারতের দালাল’ এবং তাঁদের হত্যা করা জায়েজ। কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণগত বিচার করলে দেখা যায়, এদেশের মাটির সঙ্গে মিশে থাকা প্রকৃত সুফি ও পীরেরা কখনোই শোষকের পক্ষ নেননি। যাঁরা নিয়েছিল, তাঁরা ছিল মূলত ‘ধর্ম ব্যবসায়ী’ বা রাজনৈতিক ইসলামি দল, যাঁদের কাছে ধর্ম ছিল ক্ষমতার হাতিয়ার।

কিন্তু সোলাইমান শাহ্, রামশহরের পীর পরিবার, মাইজভাণ্ডারের অনুসারীরা এবং দেওয়ানবাগী হুজুরের মতো যোদ্ধারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে একাত্তরের যুদ্ধটা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না। এটি ছিল জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পীরের রক্ত আর কৃষকের রক্ত একাকার হয়ে মিশে গেছে।

আজ একটা গণ-অভ্যুত্থানের পর যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুনভাবে পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি, তখন যেন এই অধ্যায়টি ভুলে না যাই।

আমাদের জানা উচিত, এই স্বাধীন মানচিত্রের প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে মিশে আছে তসবিহ পাঠকারী সেইসব হাতের ছোঁয়া, যাঁরা প্রয়োজনে ট্রিগার চাপতে দ্বিধা করেননি। দেওয়ানবাগী হুজুর বা সোলাইমান শাহের মতো চরিত্ররা আমাদের শিখিয়ে গেছেন—দেশপ্রেম আমাদের অস্তিত্বের বিষয়।

যাঁরা বলে একাত্তরে আলেম সমাজ বা পীরেরা সবাই পাকিস্তানের দালাল ছিল, তাঁরা হয় ইতিহাস জানে না, নয়তো জেনেশুনে ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়কে ধামাচাপা দিতে চায়।

সত্য এটাই যে, বাংলার সুফিবাদের মূল সুরই হলো স্বাধীনতা, আর সেই স্বাধীনতার জন্য পীরেরা রক্ত দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন ও প্রকৃত অর্থেই মুক্ত করেছেন বাংলা মায়ের প্রাণ...

এই প্রথমবার কোনো ব্যান্ড একুশে পদক পেতে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেশের ৯ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘ওয়ারফেজ’-কে ২০২৬ সালের একুশে পদকের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

১৭ ঘণ্টা আগে

হাল আমলের বাংলাদেশে রাজনৈতিক আলাপচারিতার ভাষায় ‘অন্তর্ভুক্তিমূলকতা’ (inclusiveness) একটা চেনা শব্দ। কিন্তু খুব কম সময়ই এই ভূখণ্ডের জনমানুষ অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক সাক্ষাৎ পেয়েছে।

১ দিন আগে

আজ ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। আজ আমরা যে আধুনিক লাইব্রেরি দেখি, তার শুরু কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে। তখন মানুষ প্রথম লিখে ইতিহাস ধরে রাখতে শুরু করেছিল। চলুন জেনে নেওয়া যাক, পৃথিবীর ইতিহাসে গড়ে ওঠা সেই প্রাচীন লাইব্রেরিগুলোর কথা, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল জ্ঞান সংরক্ষণের দীর্ঘ যাত্রা।

১ দিন আগে

আজ থেকে ২২ বছর আগে ফেসবুকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। হার্ভার্ডের একটি ডরমরুমে শুরু হওয়া সেই ছোট উদ্যোগ কীভাবে ধীরে ধীরে বদলে দিল যোগাযোগের ভাষা। আর কেন আজও সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় ফেসবুক সবচেয়ে প্রভাবশালী? ফেসবুকের জন্ম, উত্থান ও সাফল্যের সেই গল্পই আজকের আয়োজন।

২ দিন আগে