জেনে অবাক হবেন যে কয়েক শত বছর আগে ঢাকা ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সেখানে বন্যপ্রাণীরা বাস করত। কিন্তু কোন কোন বন্যপ্রাণী সেখানে ছিল? ১৯১২ সালে প্রকাশিত বি সি অ্যালান-এর ইস্টার্ন বাংলা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে অনুবাদ করেছেন ভূ-পর্যটক তারেক অণু।

তারেক অণু

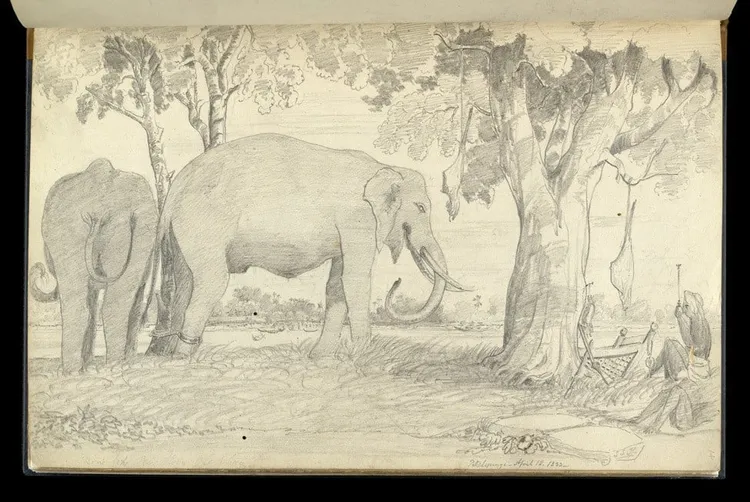

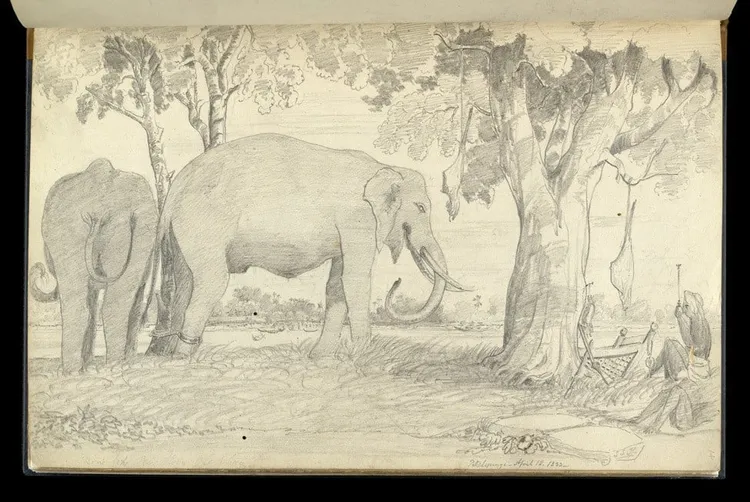

১০০ বছর আগেও মধুপুরের জঙ্গল নানা ধরনের বড় আকারের বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে বন্য হাতির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে আশেপাশের গ্রামবাসীরা কৃষিকাজ প্রায় করতে পারতেনই না। ১৭৮৯ সালে ভাওয়ালের কালেক্টর সাহেব লিখেছিলেন জঙ্গলের অর্ধেকই যেন নানা বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ। একই বছর কাশিমপুর জমিদার জানিয়েছিলেন বুনো হাতির কারণে তাঁদের কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

বাঘের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ১৮০৪ সালে ২৭০ টি বাঘের চামড়া শহরে এনে সরকারি পুরস্কার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাতিরা এখন আর একেবারেই নেই। যদিও ১৮৬৮ সালে কাপাসিয়ার কাছের জঙ্গলে একটি হাতির দলের খবর পাওয়া যায়। আর বলা যায় বর্তমানে কেবল হরিণ এবং বুনো শুয়োরকেই মোটামুটি ভাল অবস্থায় দেখা যায়।

শ্রীপুরের উত্তর-পশ্চিমে এখনো কিছু বুনো মহিষ দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে অল্পসংখ্যক বাঘ এবং আরেকটু বেশি সংখ্যায় চিতাবাঘ। তারপরও তাদের সংখ্যা এতই কম যে ১৯১০ সালে সরকার ঘোষিত পুরস্কার কেবলমাত্র ১৩টি বাঘ এবং ২৬টি চিতাবাঘের চামড়া জমা পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের অবস্থা কী পরিমাণ কমে গেছে। চার ধরণের হরিণ আছে তার মধ্যে সাম্বার হরিণ খুবই বিরল।

এছাড়া মায়াহরিণ, হগ-ডিয়ার, গাউছ ডিয়ারও দেখা যায়। অন্যান্য ছোট প্রাণীদের মধ্যে বানর, সজারু, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, ভোঁদড় এবং খরগোশ দেখা যায়। ১৮৬৮ সালে ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর জনাব ক্লে শহরের উত্তরের জঙ্গলে রহস্যময় কালো খরগোশের কথা বলেছেন, যা খরগোশ এবং ‘রাইট-এর মধ্যবর্তী একটি প্রাণী। এটি খরগোশের মতোই প্রজনন করে বলে শোনা যায়। কেবলমাত্র জঙ্গলে দেখা যেত এবং কোন সময়ে চাষের জমিতে প্রবেশ করত না। এছাড়া চার ধরনের বাদুড় দেখা যায়। ছোট প্রাণীদের মধ্যে কাঠবিড়ালি, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি দেখা যায়।

নিচের পাখিগুলো সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যায়—শকুন, কাক, কয়েক ধরনের ঈগল, মেছো-ঈগল, চিল এবং শাহিনদের বেশ দেখা যায়। অনেক জাতের পেঁচা দেখা যায় এবং স্থানীয়রা কুসংস্কারের কারণে এদের ভয় পায়। ধলা বুকের লাল-নীল মাছরাঙ্গা সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের একটি এবং শীতকালে এদের চকচকে সুন্দর পালকের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিকার করা হয়, যা মূলত চীনে রপ্তানি করা হয়। সেখানে এর প্রচুর চাহিদা। আগের যুগে মগ এবং বার্মিজরা সারা ভারতবর্ষে এই পাখির খোঁজে যাত্রা করত। বলা হয়ে থাকে বার্মার আকিয়াব ছিল এই আমদানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, যেখান থেকে এগুলো চীনদেশে যেত।

পেশাদার পাখি ধরার লোকেরা ঢাকায় সংঘটিত হয় এবং তাঁরা এই জেলার পরবর্তী সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া জনাব ক্লে'কে জানিয়েছিল যে তাঁদের নিয়োগকারীরা কলকাতার অধিবাসী। মাছরাঙ্গার মতো সুইচোরা পাখিরাও নদীর তীরে বাসা বাঁধে এবং সমগ্র জেলাজুড়ে দেখা যায়। দুই ধরনের টুনটুনি দেখা যায় এবং তাদের ইংরেজি নাম এসেছে ওদের অপূর্ব বুননের বাসা থেকে।

মৌটুসীদের বেশ ভালো দেখা যায় এবং তারা তাদের পালকের অপূর্ব চকচকে কালারের জন্য বিখ্যাত। উড়ন্ত অবস্থাতেই তারা ফুল থেকে ফুলে মধু সংগ্রহ করে থাকে। বাবুই পাখির ইংরেজি নাম এসেছে খেজুর গাছ থেকে ঝুলে থাকা তাদের অপূর্ব বাসার জন্য, যদিও ধানক্ষেতের জন্য এরা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। জেলার কয়েক ধরনের কাঠঠোকরার প্রজাতির মধ্যে ‘ইন্ডিয়ান রবিন’-এর কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ, স্থানীয়রা একে লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়।

চমৎকার গানের গলার জন্য শ্যামা একটি অত্যন্ত মূল্যবান পাখি। এর দাম এক থেকে দুই পাউন্ড পর্যন্ত ওঠে। দুই জাতের সবুজ টিয়া সহজেই দেখা যায়।

বড় আকারের চামচঠুটি, সারস এবং মানিকজোড় পাখি সাধারণত অক্টোবর থেকে আসা শুরু করে এবং বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই পাহাড়ে ফিরে যায়। পুরো জেলা জুড়ে পাঁচ ধরণের বক দেখা যায়। গগনবেড়কে বক মূলত পাশের জেলা ফরিদপুরে দেখা যায়। ঢাকাতেও দেখা যায়। এরা সাধারণত দলবেঁধে নদী, পুকুর ও জলাভূমিতে থাকে। তবে মাঝেমধ্যে একা দেখা যায়। শামুকখোল বেশিসংখ্যক দেখা যায়। স্থানীয়রা এদের নাম দিয়েছে এক জাতের শামুকের নামে। মদনটাকরাও বিরল নয়। তবে শহরের মধ্যে কম দেখা যায়।

তাছাড়া প্রচুর বুলবুল পাখি দেখা যায় এবং স্থানীয়রা এদেরকে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেয়। কুট, নদী-টিটি, চ্যাগা, জ্যাক-চ্যাগা এবং জিরিয়াদের বেশ সহজে দেখা যায়। সাভারের ফিসক্যাল অঞ্চল বাদে ফ্লোরিকানরা বেশ বিরল।

বনমোরগ ও ময়ূর সারা জেলাজুড়ে বেশ ভালো সংখ্যক দেখা যায়। গোলা-পায়রা, কয়েক ধরনের হরিয়াল এবং ঘুঘু সবখানে দেখা যায়। রাজ-ঘুঘু মাঝে মধ্যে দেখা যায়। এটি খুবই সুদর্শন পাখি, যার পিঠ এবং ডানা কালচে পান্নাসবুজ এবং ঘাড় বুক ও নিচের অংশ লালচে বাদামি। নানা ধরনের বুনোহাঁস এবং রাজহাঁস দক্ষিণের নদীর চরে বেশ ভালো পরিমাণেই দেখা যায়। বড় নদীতে বেশ কয়েক জাতের গাংচিল দেখা যায়। তবে তাদের মধ্যে সবথেকে আকর্ষক হচ্ছে দেশি-গাঙচষা। সাধারণত মেঘনা এবং পদ্মায় এদের বেশি রাখা যায় এবং এরা চঞ্চু দিয়ে পানির উপরিভাগে স্পর্শ করে যেতে যেতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

ছোট পানকৌড়ি এবং গয়ারকে সমস্ত জলাশয়ে দেখা যায় এবং এরা পাশের ঝাঁকড়া গাছে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। এ ধরনের পাখিরা খুবই দ্রুত সাঁতার কাটতে ও পানিতে ঝাঁপ দিতে পারে। এরা পানিতে এমনভাবে ভাসতে থাকে যে শুধুমাত্র এদের লম্বা গলা দেখা যায়।

উপরের এলাকাগুলোতে দুঃখজনকভাবে শিকারিদের জন্য পাখিদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে। ফ্লোরিকান বোর্ডারদের আর দেখা যায় না, বনমুরগী থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্লভ। রাজহাঁস দের খুব কম দেখা যায় যদিও কিছু হাঁস দেখা যায়, তারপরও কম।

মেছো কুমির মানে ঘড়িয়াল এবং কুমির মাঝে মাঝে অসতর্ক স্নানরত মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। সাপের কামড়ে এখনো অনেক লোক মারা যায়, বিশেষ করে গ্রামে যখন জলাশয়ে জল বাড়তে থাকে তখন গর্ত থেকে সাপেরা বের হয়। ১৯১০ সালে সাপের কামড়ে ১৬৯ জন লোক মারা গিয়েছিল। পরিচিত বিষধর শব্দের মধ্যে কয়েক ধরনের গোখরা, পান্নাস, গোমা, দাড়াস, দুধরাজ প্রধান। বিষহীন সাপদের মধ্যে মধ্যে উর্বরা ,জিংলাপোড়া, লাউডগা সাপ, শঙ্খিনী, দুইমুখা অন্যতম। শেষের সাপটির এমন নামের কারণ হচ্ছে এর লেজ প্রায় মাথার মতই মোটা এবং চোখ অত্যন্ত ছোট, যে কারণে গ্রামের লোকেরা মনে করে যে এর দুইটি মাথা আছে।

বড় নদীগুলোতে বেশ ভালো সংখ্যক শুশুক দেখা যায়। এছাড়া হাঙ্গর শাপলা মাছ এবং করাত মাছ মাঝেমধ্যে দেখা যায়। আর খাওয়ার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ হচ্ছে ইলিশ, রুই, চিতল, মৃগেল, কাতলা এবং পাবদা। কাঁকড়া ও নানা ধরনের চিংড়িও প্রচুর মেলে।

১০০ বছর আগেও মধুপুরের জঙ্গল নানা ধরনের বড় আকারের বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে বন্য হাতির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে আশেপাশের গ্রামবাসীরা কৃষিকাজ প্রায় করতে পারতেনই না। ১৭৮৯ সালে ভাওয়ালের কালেক্টর সাহেব লিখেছিলেন জঙ্গলের অর্ধেকই যেন নানা বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ। একই বছর কাশিমপুর জমিদার জানিয়েছিলেন বুনো হাতির কারণে তাঁদের কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

বাঘের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ১৮০৪ সালে ২৭০ টি বাঘের চামড়া শহরে এনে সরকারি পুরস্কার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাতিরা এখন আর একেবারেই নেই। যদিও ১৮৬৮ সালে কাপাসিয়ার কাছের জঙ্গলে একটি হাতির দলের খবর পাওয়া যায়। আর বলা যায় বর্তমানে কেবল হরিণ এবং বুনো শুয়োরকেই মোটামুটি ভাল অবস্থায় দেখা যায়।

শ্রীপুরের উত্তর-পশ্চিমে এখনো কিছু বুনো মহিষ দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে অল্পসংখ্যক বাঘ এবং আরেকটু বেশি সংখ্যায় চিতাবাঘ। তারপরও তাদের সংখ্যা এতই কম যে ১৯১০ সালে সরকার ঘোষিত পুরস্কার কেবলমাত্র ১৩টি বাঘ এবং ২৬টি চিতাবাঘের চামড়া জমা পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের অবস্থা কী পরিমাণ কমে গেছে। চার ধরণের হরিণ আছে তার মধ্যে সাম্বার হরিণ খুবই বিরল।

এছাড়া মায়াহরিণ, হগ-ডিয়ার, গাউছ ডিয়ারও দেখা যায়। অন্যান্য ছোট প্রাণীদের মধ্যে বানর, সজারু, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, ভোঁদড় এবং খরগোশ দেখা যায়। ১৮৬৮ সালে ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর জনাব ক্লে শহরের উত্তরের জঙ্গলে রহস্যময় কালো খরগোশের কথা বলেছেন, যা খরগোশ এবং ‘রাইট-এর মধ্যবর্তী একটি প্রাণী। এটি খরগোশের মতোই প্রজনন করে বলে শোনা যায়। কেবলমাত্র জঙ্গলে দেখা যেত এবং কোন সময়ে চাষের জমিতে প্রবেশ করত না। এছাড়া চার ধরনের বাদুড় দেখা যায়। ছোট প্রাণীদের মধ্যে কাঠবিড়ালি, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি দেখা যায়।

নিচের পাখিগুলো সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যায়—শকুন, কাক, কয়েক ধরনের ঈগল, মেছো-ঈগল, চিল এবং শাহিনদের বেশ দেখা যায়। অনেক জাতের পেঁচা দেখা যায় এবং স্থানীয়রা কুসংস্কারের কারণে এদের ভয় পায়। ধলা বুকের লাল-নীল মাছরাঙ্গা সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের একটি এবং শীতকালে এদের চকচকে সুন্দর পালকের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিকার করা হয়, যা মূলত চীনে রপ্তানি করা হয়। সেখানে এর প্রচুর চাহিদা। আগের যুগে মগ এবং বার্মিজরা সারা ভারতবর্ষে এই পাখির খোঁজে যাত্রা করত। বলা হয়ে থাকে বার্মার আকিয়াব ছিল এই আমদানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, যেখান থেকে এগুলো চীনদেশে যেত।

পেশাদার পাখি ধরার লোকেরা ঢাকায় সংঘটিত হয় এবং তাঁরা এই জেলার পরবর্তী সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া জনাব ক্লে'কে জানিয়েছিল যে তাঁদের নিয়োগকারীরা কলকাতার অধিবাসী। মাছরাঙ্গার মতো সুইচোরা পাখিরাও নদীর তীরে বাসা বাঁধে এবং সমগ্র জেলাজুড়ে দেখা যায়। দুই ধরনের টুনটুনি দেখা যায় এবং তাদের ইংরেজি নাম এসেছে ওদের অপূর্ব বুননের বাসা থেকে।

মৌটুসীদের বেশ ভালো দেখা যায় এবং তারা তাদের পালকের অপূর্ব চকচকে কালারের জন্য বিখ্যাত। উড়ন্ত অবস্থাতেই তারা ফুল থেকে ফুলে মধু সংগ্রহ করে থাকে। বাবুই পাখির ইংরেজি নাম এসেছে খেজুর গাছ থেকে ঝুলে থাকা তাদের অপূর্ব বাসার জন্য, যদিও ধানক্ষেতের জন্য এরা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। জেলার কয়েক ধরনের কাঠঠোকরার প্রজাতির মধ্যে ‘ইন্ডিয়ান রবিন’-এর কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ, স্থানীয়রা একে লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়।

চমৎকার গানের গলার জন্য শ্যামা একটি অত্যন্ত মূল্যবান পাখি। এর দাম এক থেকে দুই পাউন্ড পর্যন্ত ওঠে। দুই জাতের সবুজ টিয়া সহজেই দেখা যায়।

বড় আকারের চামচঠুটি, সারস এবং মানিকজোড় পাখি সাধারণত অক্টোবর থেকে আসা শুরু করে এবং বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই পাহাড়ে ফিরে যায়। পুরো জেলা জুড়ে পাঁচ ধরণের বক দেখা যায়। গগনবেড়কে বক মূলত পাশের জেলা ফরিদপুরে দেখা যায়। ঢাকাতেও দেখা যায়। এরা সাধারণত দলবেঁধে নদী, পুকুর ও জলাভূমিতে থাকে। তবে মাঝেমধ্যে একা দেখা যায়। শামুকখোল বেশিসংখ্যক দেখা যায়। স্থানীয়রা এদের নাম দিয়েছে এক জাতের শামুকের নামে। মদনটাকরাও বিরল নয়। তবে শহরের মধ্যে কম দেখা যায়।

তাছাড়া প্রচুর বুলবুল পাখি দেখা যায় এবং স্থানীয়রা এদেরকে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেয়। কুট, নদী-টিটি, চ্যাগা, জ্যাক-চ্যাগা এবং জিরিয়াদের বেশ সহজে দেখা যায়। সাভারের ফিসক্যাল অঞ্চল বাদে ফ্লোরিকানরা বেশ বিরল।

বনমোরগ ও ময়ূর সারা জেলাজুড়ে বেশ ভালো সংখ্যক দেখা যায়। গোলা-পায়রা, কয়েক ধরনের হরিয়াল এবং ঘুঘু সবখানে দেখা যায়। রাজ-ঘুঘু মাঝে মধ্যে দেখা যায়। এটি খুবই সুদর্শন পাখি, যার পিঠ এবং ডানা কালচে পান্নাসবুজ এবং ঘাড় বুক ও নিচের অংশ লালচে বাদামি। নানা ধরনের বুনোহাঁস এবং রাজহাঁস দক্ষিণের নদীর চরে বেশ ভালো পরিমাণেই দেখা যায়। বড় নদীতে বেশ কয়েক জাতের গাংচিল দেখা যায়। তবে তাদের মধ্যে সবথেকে আকর্ষক হচ্ছে দেশি-গাঙচষা। সাধারণত মেঘনা এবং পদ্মায় এদের বেশি রাখা যায় এবং এরা চঞ্চু দিয়ে পানির উপরিভাগে স্পর্শ করে যেতে যেতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

ছোট পানকৌড়ি এবং গয়ারকে সমস্ত জলাশয়ে দেখা যায় এবং এরা পাশের ঝাঁকড়া গাছে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। এ ধরনের পাখিরা খুবই দ্রুত সাঁতার কাটতে ও পানিতে ঝাঁপ দিতে পারে। এরা পানিতে এমনভাবে ভাসতে থাকে যে শুধুমাত্র এদের লম্বা গলা দেখা যায়।

উপরের এলাকাগুলোতে দুঃখজনকভাবে শিকারিদের জন্য পাখিদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে। ফ্লোরিকান বোর্ডারদের আর দেখা যায় না, বনমুরগী থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্লভ। রাজহাঁস দের খুব কম দেখা যায় যদিও কিছু হাঁস দেখা যায়, তারপরও কম।

মেছো কুমির মানে ঘড়িয়াল এবং কুমির মাঝে মাঝে অসতর্ক স্নানরত মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। সাপের কামড়ে এখনো অনেক লোক মারা যায়, বিশেষ করে গ্রামে যখন জলাশয়ে জল বাড়তে থাকে তখন গর্ত থেকে সাপেরা বের হয়। ১৯১০ সালে সাপের কামড়ে ১৬৯ জন লোক মারা গিয়েছিল। পরিচিত বিষধর শব্দের মধ্যে কয়েক ধরনের গোখরা, পান্নাস, গোমা, দাড়াস, দুধরাজ প্রধান। বিষহীন সাপদের মধ্যে মধ্যে উর্বরা ,জিংলাপোড়া, লাউডগা সাপ, শঙ্খিনী, দুইমুখা অন্যতম। শেষের সাপটির এমন নামের কারণ হচ্ছে এর লেজ প্রায় মাথার মতই মোটা এবং চোখ অত্যন্ত ছোট, যে কারণে গ্রামের লোকেরা মনে করে যে এর দুইটি মাথা আছে।

বড় নদীগুলোতে বেশ ভালো সংখ্যক শুশুক দেখা যায়। এছাড়া হাঙ্গর শাপলা মাছ এবং করাত মাছ মাঝেমধ্যে দেখা যায়। আর খাওয়ার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ হচ্ছে ইলিশ, রুই, চিতল, মৃগেল, কাতলা এবং পাবদা। কাঁকড়া ও নানা ধরনের চিংড়িও প্রচুর মেলে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজধানীর শপিংমল ও বিপণিবিতানগুলোতে এখন জমজমাট কেনাকাটা। বসুন্ধরা সিটি, যমুনা ফিউচার পার্কসহ বড় বড় শপিং মলগুলোতে দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

১০ মিনিট আগে

ছেলেদের শখ খুব অল্প। সুন্দর কেডস বা জুতা, সানগ্লাস, মানিব্যাগ বা পারফিউম ছাড়িয়ে সবার পছন্দ এক জায়গায় মেলে। তা হলো ফ্যাশনেবল হাতঘড়ি। ছেলেরা আবার এসব জিনিস উপহার পেতেই পছন্দ করে। যেমন আমার। বৈবাহিক সূত্রে যেসব ঘড়ি পেয়েছিলাম তা উচ্চমূল্যের এবং এগুলো নিজের টাকা দিয়ে কেনার সামর্থ্য ছিল না। নিজের টাকায় যে

৫ ঘণ্টা আগে

ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ইতিহাস যেখানে কয়েক শতাব্দীর, সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাত্রা তো কেবল শুরু। ১৯৫৬ থেকে ২০২৬—দীর্ঘ ৭০ বছর তাই সংসদীয় গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থার বিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার একটি দীর্ঘ ইতিহাস।

২০ ঘণ্টা আগে

দুনিয়ার এত এত ভাষায় কবিতাচর্চা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ঘুরেফিরে চেনাপরিচিত কয়েকটি ভাষার কবিতার সঙ্গেই তুলনামূলক আলোচনা করে বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক বোধের ঢেঁকুর তুলি। একদেড়শো বছর আগেকার বিশ্বকবিতার সমান্তরালে আমরা বাংলা কবিতাকে প্রায়শই তুলনা করি এবং সিদ্ধান্তে আসি।

১ দিন আগে