দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মকে অনেকেই ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বের ‘জানাজা’ বা একটি ব্যর্থ তত্ত্বের ‘অ্যান্টিথিসিস’ হিসেবে দেখা হয়। প্রচলিত ও জনপ্রিয় বয়ান হলো ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র টেকে না, তাই পাকিস্তান ভেঙেছে। কিন্তু এই সরলীকরণই কি সত্য, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে কোনো ঐতিহাসিক সত্য? নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বের সরাসরি বর্জন ছিল না, বরং ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের এক অনিবার্য ‘সিনথেসিস’?

এই তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি বুঝতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে। ইতিহাসবিদ হারুন-অর-রশিদ তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ দ্য ফোরশ্যাডোয়িং অব বাংলাদেশ-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, লাহোর প্রস্তাবের মূল বয়ান ছিল ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে একাধিক সার্বভৌম ‘রাষ্ট্রসমূহ’ গঠন করা। ১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে সেই ‘স্টেটস’ শব্দটিকে একবচনে ‘স্টেট’ করা হয়েছিল। ফলে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেই আদি প্রতিশ্রুতিরই পুনরুদ্ধার।

শুরু থেকেই বাংলাদেশ অঞ্চল ছিল ‘বাঙালি’ এবং ‘মুসলমান’ পরিচয়ের সংমিশ্রণ। আমরা প্রমাণ করেছিলাম, আমরা এ অঞ্চলের এমন এক বিশেষ জনগোষ্ঠী যাদের রাজনৈতিক ভাগ্য দিল্লি বা ইসলামাবাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই ‘সিনথেসিস’ই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি, যা আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ কিংবা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তা দান করেছিল।

১৯৭৩-এর নির্বাচন ও অবমূল্যায়নের সূচনা

যে মহান গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা আর জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, তার প্রাতিষ্ঠানিক অবমূল্যায়ন শুরু হয় স্বাধীনতার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। যে গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রটি দাঁড়িয়েছিল, মাত্র ১৬ মাসের মাথায় ১৯৭৩ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নির্বাচনেই তা বড় ধরনের ধাক্কা খায়। শেখ মুজিবের পাহাড়সম জনপ্রিয়তা আর মুক্তিযুদ্ধের আবেগ তখন তুঙ্গে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র বিজয় ছিল সময়ের দাবি ও অবধারিত সত্য। কিন্তু ট্র্যাজেডি হলো, সেই বিপুল জনসমর্থন সত্ত্বেও তৎকালীন শাসকদল নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল।

দলীয় নেতা-কর্মীদের অতি-উৎসাহে অনেক আসনেই কারচুপি আর অনিয়মের কালো ছায়া পড়েছিল। এমনকি কুমিল্লায় খন্দকার মোশতাককে জেতানোর জন্য ব্যালট পেপার হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় উড়িয়ে আনার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। তৎকালীন সংবাদপত্র ও বিশ্লেষকেরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে অন্তত ১৫-১৬টি আসনে বিরোধীরা জয়ী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৯৩টি আসন নিয়ে সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ। এই প্রথম নির্বাচনই ছিল আমাদের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য এক অশনিসংকেত।

ইতিহাসের কী নির্মম শিক্ষা—মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী বাঙালি নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অস্বীকৃতি। অথচ তিন বছরের মাথায় নিজেদের শাসনামলেই সেই নির্বাচনের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করার মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিলাম। এই ব্যর্থতাই পরবর্তী দেড় দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন ও গোত্রতান্ত্রিক রাজনীতির জন্ম

১৯৯০ সালে নূর হোসেন ও ডা. মিলনের রক্তে ভেজা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক। কিন্তু সেই আশাজাগানিয়া শুরুটি দ্রুতই এক নতুন সংকটে নিমজ্জিত হয়, যাকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান অভিহিত করেছেন ‘রাজনীতির গোত্রীকরণ’ হিসেবে।

গণতন্ত্র মানে যেখানে হওয়ার কথা ছিল সহাবস্থান, সেখানে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে ধ্বংস করার যুদ্ধে লিপ্ত হলো। প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে টেন্ডারবাজি—সবই চলে গেল বিজয়ী দলের নিয়ন্ত্রণে। এই ‘গোত্রতান্ত্রিক রাজনীতি’ প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় ব্যবস্থাকে একধরনের নামমাত্র মোড়কে বন্দি করে ফেলেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আর নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। বিচার বিভাগ থেকে নির্বাচন কমিশন—সবই হয়ে উঠল শাসকদলের আজ্ঞাবহ। এই প্রক্রিয়াই গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনের এক চরম রূপ পরিগ্রহ করে। যেখানে ‘মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ’ বনাম ‘বিপক্ষ’—এই বয়ানকে সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছিল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করার ঢাল হিসেবে। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনগুলোর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া হয়েছিল।

চব্বিশের অভ্যুত্থান ও উগ্র ডানপন্থার উত্থান

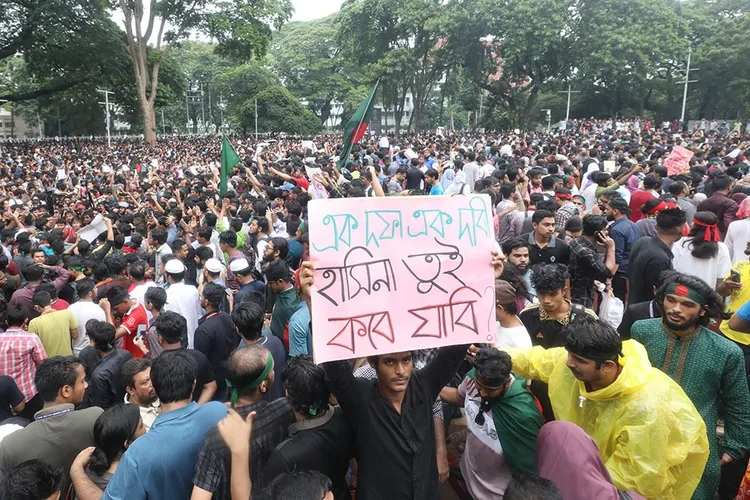

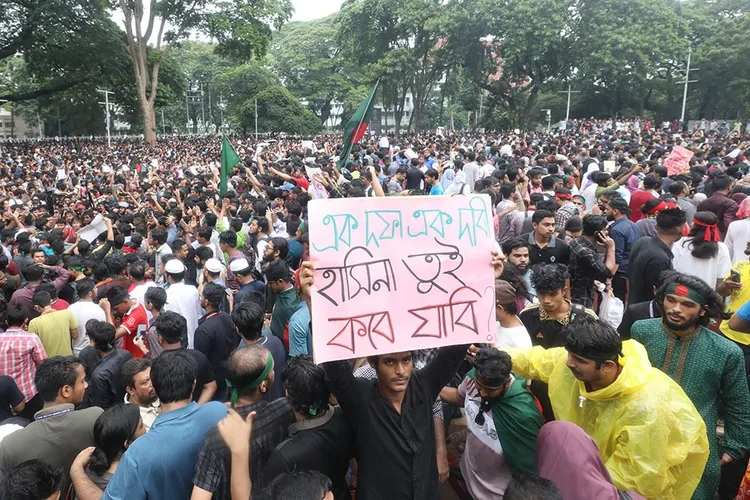

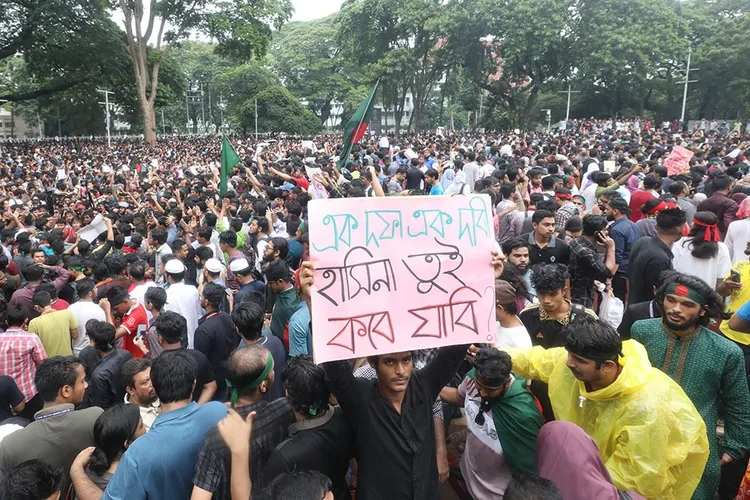

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের সেই রুদ্ধশ্বাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক পুঞ্জীভূত আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ। আবু সাঈদ ও মুগ্ধদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করেছিল বাংলাদেশের মানুষ আর কোনোভাবেই এই কর্তৃত্ববাদ মেনে নেবে না। কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী ১৮ মাস আমাদের এক নতুন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সেখানে আমরা ‘উগ্র ডানপন্থীদের’ উত্থান দেখতে পাচ্ছি।

এই উত্থানের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা জরুরি। গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র নামে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। ‘ইসলামোফোবিয়া’কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভিন্নমতের টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের চিরাচরিত নিয়মেই, যখন কোনো একমুখী আদর্শ জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার বিপরীতে একটি শক্তিশালী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বর্তমান অস্থিরতায় সেই অবদমিত ক্ষোভ আজ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, এই উগ্রপন্থা এখন রাষ্ট্রকে তার ভিত্তির জায়গা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ারর চেষ্টাচরিত্র করে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার অনুপস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটি অতিক্ষমতাবান গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যারা আইনের শাসনের চেয়ে ‘মব জাস্টিস’ বা দঙ্গলের শাসনকেইকেই বেশি কার্যকর মনে করছে।

রাজনীতির নামে এক অন্তহীন ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধ’

গত ১৮ মাসের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজনীতি এখন আর দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যসেবা বা অর্থনৈতিক সংকটের মতো বাস্তব জীবনের বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি রূপান্তরিত হয়েছে একটি ভয়াবহ ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধে’। চব্বিশের অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে—কে শাহবাগী ছিল আর কে ছিল না, নারীর পোশাক কেমন হবে, রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যাবে কি না, কিংবা কার গায়ে কত গন্ধ।

জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। ছবি : আশরাফুল আলম

জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। ছবি : আশরাফুল আলমকেন এই বিষয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, যখন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না, যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর জ্বালানি সংকটে মানুষ দিশেহারা হয়, তখন শাসক বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো সাধারণ মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে এই পরিচয়ভিত্তিক লড়াইকে সামনে নিয়ে আসে। এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধ সমাজকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে যে সাধারণ মানুষ তাদের অভিন্ন সমস্যাগুলো ভুলে একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল স্পেস বা ফেসবুক এখন এই যুদ্ধের প্রধান রণক্ষেত্র। ৬ কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারীর এই দেশে যে কাউকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ বা ‘ধর্মবিদ্বেষী’ তকমা দিয়ে অনলাইন মব তৈরি করে সামাজিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সবচেয়ে নৃশংস বহিঃপ্রকাশ হলো ‘মব জাস্টিস’। চব্বিশের অভ্যুত্থান একটি সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু তার বিপরীতে আমরা দেখছি মাজার ভাঙা, বাউলদের ওপর আক্রমণ এবং সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলার মতো ঘটনা। মব যখন বিচারকের ভূমিকা পালন করে, তখন সেখানে ন্যায়বিচার থাকে না, থাকে কেবল প্রতিহিংসা।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা ফুটে উঠেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে মব সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মাসিক পরিসংখ্যানগুলো বলছে, বিচারহীনতার সুযোগে গড়ে ওঠা এই মব কালচার এখন নাগরিক নিরাপত্তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি কেবল জননিরাপত্তার সংকট নয়, বরং এটি আমাদের রাষ্ট্রের কাঠামোগত পতনের ইঙ্গিত। যখন সরকার মব সন্ত্রাসকে ‘প্রেশার গ্রুপ’ বলে জায়েজ করার চেষ্টা করে, তখন আশঙ্কা হয়, রাষ্ট্র বুঝি উগ্রবাদীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

২০২৬-এর নির্বাচন: ভয় ও আশার সন্ধিক্ষণ

বাংলাদেশ এখন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। এই নির্বাচনটি বাংলাদেশের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে ক্রুশিয়াল সন্ধিক্ষণ হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনটি নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ কি তার ১৯৭১ ও ২০২৪ এর স্পিরিটকে ধারণ করে সকলের সমন্বয়কে আকড়ে ধরে এগোবে, নাকি উগ্রপন্থা ও অসহিষ্ণুতার গহ্বরে তলিয়ে যাবে। আমাদের সামনে যেমন বড় ‘ভয়’ আছে উগ্রবাদী শক্তির ক্ষমতা দখল কিংবা আবার কোনো নতুন কর্তৃত্ববাদের উত্থানের, তেমনি ‘আশার’ আলোও আছে।

ভয়টি হলো, যদি আমাদের রাজনীতি এই পরিচয়ভিত্তিক ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধ’ আর ‘মব সংস্কৃতি’র হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে, তবে ২০২৪ এর ভিত্তি চিরতরে ভেঙে যাবে। সমাজ যদি চরমভাবে পোলারাইজড থাকে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যদি নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান বিষয় হয়, তবে একটি অবাধ নির্বাচন হওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা কি আবার সেই ‘বিজয়ীর সব দখল’ করার সংস্কৃতিতে ফিরে যাব? নাকি এবারের নির্বাচন আমাদের একটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র উপহার দেবে?

তবে আশার জায়গাটি হলো ২০২৪-এর স্পিরিট। জুলাই-আগস্টে রাজপথে যে কিশোর-তরুণেরা প্রাণ দিয়েছিল, তারা কোনো উগ্রবাদী রাষ্ট্র বা মব-চালিত সমাজ চায়নি; তারা চেয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের একটি দেশ। ৫ কোটিরও বেশি তরুণ ভোটার এই নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারকের ভূমিকা পালন করবেন। এই প্রজন্মের তরুণরা অনেক বেশি সচেতন। তারা দেখেছে কর্তৃত্ববাদের ভয়াবহতা, তারা এখন অনুভব করছে মব সংস্কৃতির অস্থিরতা।

ফলে আশা করি, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বাংলাদেশের ভোটাররা ২০২৪-এর সেই প্রকৃত স্পিরিটকেই ধারণ করবেন। তাঁরা এমন এক নেতৃত্বকে বেছে নেবেন, যারা প্রতিহিংসা নয়, বরং সহাবস্থানের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ তার জন্মের ভিত্তিকে রক্ষা করবে এবং একটি মানবিক ও সহনশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে নিজের অবস্থান পুনরুদ্ধার করবে, এটিই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ইতিহাসের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি এবারও ঘুরে দাঁড়াতে না পারি, তবে আগামীর ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।